乳幼児期に気を付けたい果物:保育園給食のガイドライン

保育園は、食育も大切にしていますが、安全で安心できることを前提として給食を提供しています。

家庭では保護者の責任でいろいろな食材に触れていくことができますが、

保育園で提供しない食材には理由がありますので、

その食材をみて、一緒に家庭でも気を付けていきましょう

保育園給食での使用を避ける果物

誤嚥・窒息につながりやすい食べ物のため、保育園給食で年齢問わず使用を避ける果物は、

「球形という形状が危険なもの」となります。

なぜ球形が危険なのかというと、噛まずに吸い込んでしまうと気道をふさいでしまう可能性があるためです。

丸くて、つるっとしているもの、硬いものは注意する必要があります。

内閣府のガイドラインで名前があがっている果物は「ぶどう」と「さくらんぼ」となります1)。

さくらんぼ

さくらんぼは、初夏が旬であり、食育に使いたいという要望もある食材です。独特のかわいいフォルムも人気の食材です。

しかしながら、球形であり、皮もあってつるっとしていることから、内閣府のガイドラインに附録されている浦和市の事例では「給食では使用を避ける」1)とされています。

ぶどう

ぶどうも秋が旬となり、ぶどう狩りなどを食育活動にしている園もあるようです。

しかしながら食育とは安全・安心が前提としてありますので、

決してそのまま食べさせるようなことがないようにしましょう。

内閣府のガイドラインに附録されている浦和市の資料では、

ぶどうも保育園給食では提供しないようにする とされています1)。

ガイドラインには「ぶどう」とまとめて書いてありますが、小さい種なしぶどうのデラウェアのようなものであれば、問題は低いのではないかと想定はできます。ただし、ガイドラインには「ぶどうの提供はしない」となっているので、他の種類のぶどうも同様といえるのかもしれません。

当協会では回答することができませんが、ガイドラインにある市の資料では「給食では提供を避ける」となっており、

提供する方法については記載がないことから、文字通り「園の給食では使用を避ける」ようにしたいものです。

1/4より小さくカットすることでリスクは減らせそうですが、実際の給食現場でぶどうやさくらんぼを1/4以下に切って出すことは、調理場での手間として難しいのですよね。

それでも皮をむいて提供する、全員で皮をむく時間をもうけるなど、3歳以上であっても心がけるといいでしょう。

離乳完了期まで加熱して提供する果物

厳密に言い切れませんが、1歳~1歳半頃までは

下記のようなものにも注意が必要かと思います。参考にしてみてください。

りんご

内閣府の事故防止のガイドラインでは、

「咀嚼により細かくなったとしても食塊の固さ、切り方によってはつまりやすい食材」として、

りんごは離乳完了期まで加熱してあげることとしています。

あくまでも参考事例としての添付資料ではありませんが、守っていきたいものですよね。

生のりんごは硬くて食べにくいものですので、

かならず1歳半ごろまでは薄切りにして加熱してあげるようにしましょう。

目安として大人の指でつぶせるくらいがいいのではないかと思います。

加熱方法としては、電子レンジでも大丈夫ですが、

園での調理の場合は茹でるほうがいいでしょう。

離乳中期以下は、小さく切って煮込むコンポートがいいでしょう。

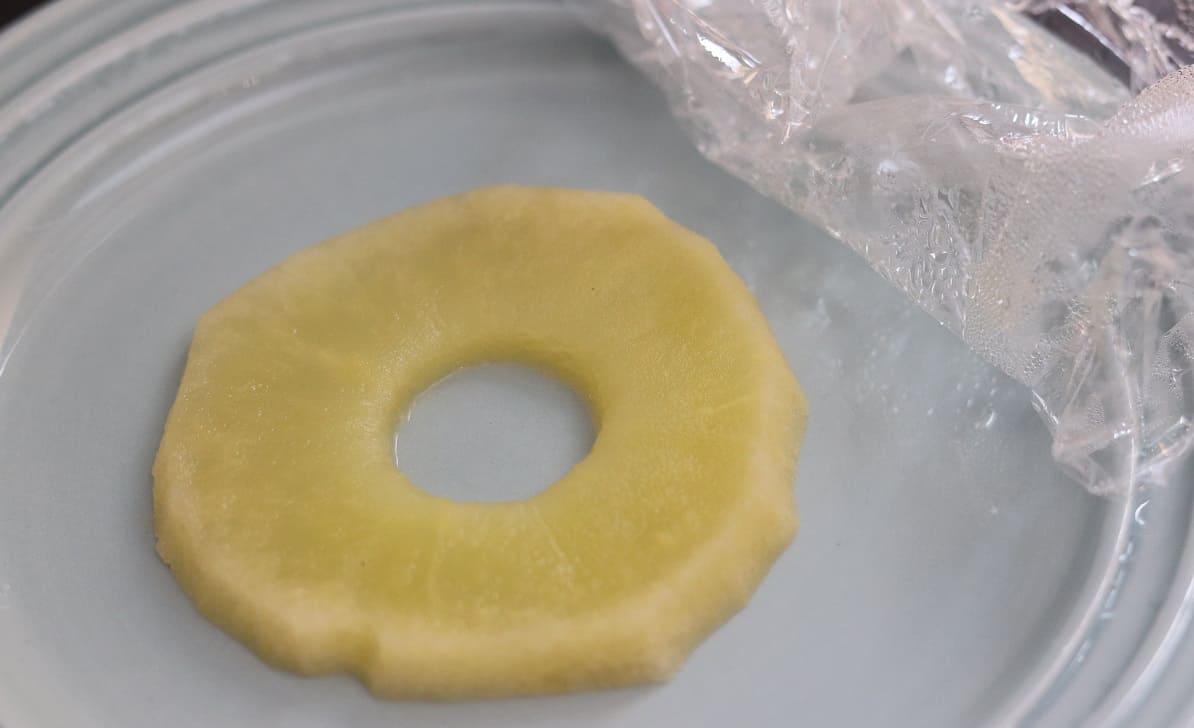

梨

梨もりんごと同様、1歳半頃までの完了期では加熱が必要な食材とされています。

下の写真のように、串切りにしてから小さく切ったりすると、

乳幼児の口ではうまく処理しきれないことがあり、誤嚥の危険性があります。

離乳完了期までは加熱が必要ではありますが、もしそれ以降の年齢で提供する場合でも、

このように喉につまりやすいようなサイズにきるのではなく、

上記りんごのように、薄くしてから小さくきるなどの工夫が必要です。

柿

柿も離乳完了期までは、配慮の必要な果物です。

りんごや梨は「完了期まで加熱する」とされていますが、

この市の資料によると、柿は「完了期まではりんごで代用する」と書かれており、

保育園などでは、離乳完了期(1歳半ごろまで)柿は与えないこととされています。

ほかの果物は大丈夫?

今回ご紹介したものは、あくまでも内閣府のガイドラインに掲載されているものだけです。

この他にも喉につまりそうな丸いものは、園では使わないようにする必要があるでしょうし、

離乳食の間であれば、指でつぶせないほどの硬いものは使わないようにしたいものです。

また、果物だけの紹介でしたが、他にもミニトマトやキャンディチーズ、

硬い豆類などもあります。

保育園の事故防止で必要な知識を

保育園では栄養士が1名、もしくは企業単位で1~数名という配置になっているため、

なかなかガイドラインが現場まで届かないことがあります。

施設長は国のガイドラインがあればすぐに回覧、保管するとともに、

スタッフに周知させるように心がけましょう。

どのような方法であっても、

各種ガイドラインをしっかりと読み込み、理解をし、現場に即した運営を考えて事故防止につとめたいものです。

さいごに

記事に宣伝のようになってしまい、失礼いたします。このたびTwitterで保育園と同様の注意をご家庭でも...と発信したところ、保育園の従事者から「知らなかった」などの声が多数寄せられ驚いて記事を書いたという経緯があります。

母子栄養協会では保育園の誤嚥防止などの事故予防のための講演会もおこなっております。

母子栄養協会の講演会依頼▶こちら

また、研修後もいつでも質問が可能となる幼児食アドバイザーなどの資格講座などで個人のスキルを高めることもできます。

幼児食アドバイザー養成講座 ▶こちら

参考文献

1)内閣府,教育・保育施設等における重大事故防止策を考える有識者会議

「教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン」

著者執筆の記事一覧

-

一般社団法人 母子栄養協会 代表理事

女子栄養大学 生涯学習講師

NHK「すくすく子育て」他 出演

女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている

著者の記事

- 2024年7月16日コラム切り干し大根、栄養価が高いって本当?

- 2024年7月12日コラム離乳食冷凍小分けトレー(フリージング用容器)の使い方と注意点

- 2024年6月18日コラムしらすを離乳食に使う時、塩抜きしたほうがいい?いつまで?

- 2024年6月14日コラム保育園など児童福祉施設における食事の提供ガイド、改訂からみる現状の問題点と今後の課題点