昔と比べてどう違う?昭和の育児書にみる離乳食の考え方

子育て環境は今と昔は違う!とよく言われますが、実際のところはどうなのでしょうか。

「昔は家族が多くてラクだったのでは?」「ベビーフードがなくて大変だったのでは?」などいろいろな憶測が出てきますよね。

実際に今の保護者さんは、親から「昔はもっといい加減だった。今は細かいのね」などと言われていたりするなどとも聞きます。本当にそうなのでしょうか。

はじめに

この記事は、著者の研究をもとに一般の方向けにお話をします。

現代の子育てに悩まれている方がご自身の親や祖父母へ思いを馳せていただくことが目的です。

母が「ベビーフードではかわいそう」と言ってくるのでイラっとしてしまいます

管理栄養士

出産の辛さを忘れてしまうように、育児経験者の人は自分のつらい経験は忘れてしまい、美化してしまうのかもしれませんね。話半分に聞き流せるといいのですが難しいですよね…今回は昭和の育児書から、「昔も同じ気持ちだったのね」ということを読み取っていただけると嬉しいです。

祖父母世代と子育て世代がいがみあうことなく「子育て」や「離乳食」を楽しんでいただけたらという気持ちを込めてお話しをします。

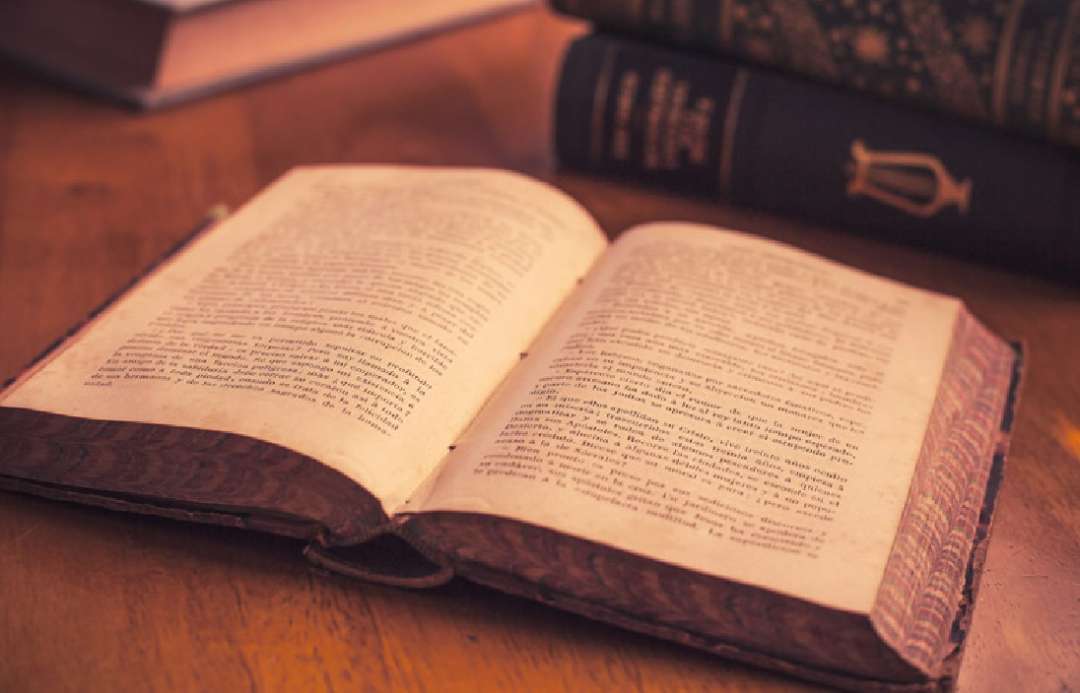

昭和の育児書にみる離乳食

昭和50年の育児書*には、離乳食のお悩みごとをつづったものがあります。

離乳の時期に育児ノイローゼになるおかあさんが少なくないようです。

昭和50年の育児書*より

それというのも、薄いおかゆに始まって野菜の裏ごし、次は卵黄の順にとか、1日1さじずつというような、従来の離乳食の進め方があまりにもめんどうなことも一因ではないでしょうか

なんと昭和50年でも、現代と同じように悩んでいたんですね。

本当に昔もずっと同じことを言っていますね!

まさに同じことが約50年前から言われているのはびっくりです。

ちまたにあふれる離乳食の情報に振り回されて悩んでしまうのは、昔も今も同じなのですね。

育児書にみる昭和の母たちの悩み

実際に昭和に発刊された本に書かれていることを一部抜粋しながら、

書き換えてQA形式でご紹介します。

(著作権のこともありますので、原文とは異なりますことをご了承ください。

フィクションとしてお読みください。実際はQA方式ではありません)

現在の離乳食の進め方は 厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」をお読みください。

以下は昭和の育児書のうち、

現状のガイドラインと大きくズレてはいないものを、かいつまんで紹介します。

離乳食の量に関する質問

赤ちゃんが食べる離乳食についても、その栄養バランスの基本は成人の場合と同様です。

何を何gときっちり測らなくても、

穀物、タンパク質食品、野菜をおおざっぱに分け、まんべんなく食べましょう。

赤ちゃんが大きくなっているかに注目しましょう。

管理栄養士

当協会がいつも言っていることになりますが、「離乳食はgをしっかり測らなくて大丈夫。あくまでもざっくりとしたバランスです」ということは昔も言っているんですね

【関連記事】1歳のご飯は大人と同じでいいの?食事量の目安やレシピ

赤ちゃんにあげる離乳食の量は、少量から次第に増やしていくことが基本となります。

しかしながら「1さじずつ増やす」とか「種類を増やすときは量を増やさない」など、そこまで厳密に考える必要はありません。

離乳食のあげ方に関する質問

赤ちゃんにとって初めて食べ物には、さまざまな抵抗を示すものです。それらは当然のこと。そのたびにおかあさんがびくびくしたり、いらいらしたりする必要はありませんよ。無理強いをしないことが原則ですが、軽い抵抗くらいであれば少しあげてみてもいいでしょう。

少食・偏食に関する質問

赤ちゃんの食欲不振や少食、偏食に悩むお母さんは少なくないようです。しかしそのほとんどはお母さんの思い違いだといわれています。例えば、実際は少食ではないのに、育児書などに示されている標準の量と比較し、「うちの子は少食である」と思い込んでしまうことがあります。赤ちゃんの個人差として考えましょう。

管理栄養士

現在も全く同じ現象が起きています。SNSや雑誌などにある離乳食の量と比較をせず、個人差としてとらえましょう。赤ちゃんが元気で発育しているかに注目しましょうね

おかあさんの誤解で案外多いのは、おやつを与えているのにそれを計算にいれていないケースです。

バナナやヨーグルトなどを食事時間以外にあげて、赤ちゃんがお腹いっぱいになることがあります。

あれこれ神経をつかって食べさせるより、空腹感を知ることも大切なので、食べなければほうっておくくらいでよいでしょう。

(*おかあさんという表記は昔の雑誌になりますので、現代には当てはまらないことがあります。ご了承ください)

管理栄養士

「黙っていても食べる」という言葉の選び方は、現代において私たちはなかなか使ってこれずに、少し言葉を変化させてきたかなとは思いました。はっきりしていてわかりやすいかもしれません。

ベビーフードや市販品に関するご質問

最近(昭和50年)は日本人の食生活全体がインスタント化し、若いお母さんは食事作りに手間をかけなくなっています。

離乳食は1回の量も少ないのに裏ごすのは大変です。そこでベビーフードなどを使うといいでしょう。安全性や衛生面の管理は厳重にチェックされ、添加物などの心配もないので、適度に使うといいでしょう。欠点は割高であるということと中期以降はそしゃく訓練の意味は役立ちにくいです。しかし、このような欠点を補えれば手間を省くのに有用です。材料の1つとして使い、おかゆなどに混ぜたりするといいでしょう。

離乳食づくりに手間をかけるほどよいとは限りません。食事作りで疲れ切って赤ちゃんにあたることはよくありません。せっかく作ったからと無理強いするのもかえってマイナスです。じょうずに手間を省き、余裕のある時間には赤ちゃんと遊ぶようにしましょう。

管理栄養士

昭和50年あたりは缶詰や瓶詰のベビーフードが数種類ある程度で、食材がごろっとはいるようなレトルトはなかったかと思います。そんな時代でも上手に手間を省いて、母子ともにリラックスすることが求められてきたんですね。

私たちもそのような発信を常に心がけていきたいものです。

【関連記事】コンビニで離乳食を「かぼちゃとツナの和風リゾット」(セブンイレブン)管理栄養士監修

(昭和40年の育児書*より)

おばあさまは赤ちゃんにお菓子をあげるとうれしそうに食べるてくれる様子が好きで、ついそのかわいさにひかれて食べさせてしまうのでしょうね。

よくおばあさまと話し合って、赤ちゃんの食事時間のうちの1回など時間を決めて食べさせていただいてはいかがでしょうか。 おばあさまと協力しあって赤ちゃんを育てていくことで、ときに若いママの有能な助手となるかもしれません。

管理栄養士

この記事は昭和40年。つまり今の赤ちゃんの祖父母が生まれたあたりの話ですね。

今お菓子をあげてしまっている「今のおばあちゃん」のお母さんも同じことで悩んでいたようです。きっと自分が子育てしていたときも同じことで悩んだのでしょうし、なぜ今もあげてしまうのか・・・と面白いですよね。

離乳食の悩みは令和も昭和も同じ

以上、昭和の保護者の悩みを書きました。

言葉として「おかあさん」だけに限定して書かれているあたりには時代を感じるものの、内容としては大きく違いがなく、悩みは半世紀前でもほぼ同じなのではないかと筆者は考察します。

(もちろんアレルギーなど研究が進んでいる部分などは多少ありますが、実は思っているよりその差は軽微なものです)

皆様はどう思われましたでしょうか。

子育てに正解はありません。

赤ちゃんは泣いているだけでわからないので、誰もが新しい子育てにドキドキしてしまうものです。

自分の親や他の育児経験者の言葉に対して、時に深く傷つくことがありますよね。

そんな時に少しこの話を思い出して「昔だって同じ風に悩んでいたのに、忘れちゃうものなのね」とちょっと鼻で笑ってみてもいいかもしれません。

そして「アドバイスありがとう。私は私のやり方でやるけど、いちおうアドバイスは聞きましたよ」くらいの気持ちでいられるといいでしょう(難しいですけどね)。

管理栄養士

当協会はコンビニで離乳食、炊飯器離乳食、ホットクックやフリージングなど、さまざまな離乳食についてのコラムやレシピを書いています。

半世紀前から、ずっと保護者は悩み続け、その都度時代にあった乗り切り方をしているんですよね。すごく励みになりました。

悩むことは多いものですが、少しでも皆様の気持ちが軽くなるお手伝いができたらと思います

さいごに

約50年も、育児書や雑誌では同じような悩みを抱えている保護者のよりどころとなっていることがわかりました。

なぜ離乳食の悩みは解決していかないのでしょうか。

それは、正解がないことに対して、答えを簡易的に見出そうとするからかもしれませんね。

また、出産育児は大変なことを忘れて、美化されてしまうことも原因かもしれません。(いずれも憶測)

この記事を数十年後の私や皆様がみつけて思い返し、

「離乳食はいつだってママパパにとっては悩むものなの。そういえば私も悩んでいたね」と思い返しになりますように。

参考文献

* 昭和50年および昭和40年の育児書の原著は、著者の研究のためこの場では書けません。

根拠がないものとしてとらえていただいて結構です。昭和50年±3年(または40年±3年)に発刊された育児・離乳食に関する書籍からの抜粋となります。

著作権の都合もあるので、一部改変をしています。原著についての質問は受け付けておりません。

Twitterの反応

Twitterでは1万イイネを超える反響がありました。

昔から変わっていないことに対する驚きの声が多いのかと思います

昭和50年の育児書に

— 母子栄養協会*離乳食・幼児食* (@boshieiyou) April 7, 2023

「離乳の時期に育児ノイローゼになるおかあさんが少なくないようです。それというのも、薄いおかゆに始まって野菜の裏ごし、次は卵黄の順にとか、1日1さじずつというような、従来の離乳食の進め方があまりにもめんどうなことも一因ではないでしょうか」という文章があって...→

著者執筆の記事一覧

-

一般社団法人 母子栄養協会 代表理事

女子栄養大学 生涯学習講師

NHK「すくすく子育て」他 出演

女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている

著者の記事

- 2024年7月16日コラム切り干し大根、栄養価が高いって本当?

- 2024年7月12日コラム離乳食冷凍小分けトレー(フリージング用容器)の使い方と注意点

- 2024年6月18日コラムしらすを離乳食に使う時、塩抜きしたほうがいい?いつまで?

- 2024年6月14日コラム保育園など児童福祉施設における食事の提供ガイド、改訂からみる現状の問題点と今後の課題点