離乳食 食材チェックリストで考えたいこと:保育園入園

保育所や保育園などにご入園の際に、

「離乳食の食材を自宅で試して、この 食材チェックリスト に記入して」

と言われたことはありませんか?

今回は、そんなリストの多量の食材リストに困っている人の参考になればと思います。

離乳食の 食材チェックリストの必要性

このリストは「未食チェックリスト」や「摂取表」などさまざまな名前があります。

市町村で独自に考えられていたり、保育園単位で独自で定められています。

管理栄養士

保育園で離乳食のための食材リストはなぜ必要なのでしょうか。

・保育園側はアレルギーが起きないように細心の注意をはらうため

・アレルギーのチェックのために保護者との相互の責任所在を明確にするため

にあります。

また、このことについては、

保育所におけるアレルギー対応ガイドライン1)に「家庭において可能であれば2回以上食べる」などの理想基準があるためです。

② 保育所で“初めて食べる”ことを避ける

厚生労働省,保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年版)p.41, 1)

(中略)保育所特有の対策として、保育所においては食物アレルギーを有する

子どもに“初めて食べる”ことを避けることが重要です。新規の食物にアレルギー反応が

起きるか否かは食べてみないと分からないことから、家庭において可能であれば2回以上、

保育所で提供する量程度、もしくはそれ以上の量を食べて何ら症状が誘発されないことを

確認した上で、その食物を給食で食べることが理想的です。特に給食に使用している高リ

スク食品については必ず確認します。

このため、保護者と事前に連携し、全入所児のこれまでの家庭における代表的な個々の

食物の摂食状況を調査把握することが前提となります。また、保育所は事前に献立を提供

し、これまで食べたことのない食物が給食にないか家庭でもチェックしてもらうよう依頼

し、事故を未然に防ぐ工夫をします。ただし、これまで食物アレルギーの診断がされてい

ない子どもが、保育所で初めて食物アレルギーを発症することもあることから、症状発現

時に慌てることがないよう、体制を整えておくことが必要です。

上記のように、

家庭で2回以上、

保育所と同じくらいの量やそれ以上を食べて何等症状が誘発されないこと

を確認してから、給食に出すのが理想とされています。

現実を考える重要性:家庭での負担と不安

すべての食品を保育園の同じ量食べさせてから給食に出すとなると、

保護者の負担はどのようなものでしょうか。

事例として下記のようなことが考えられます。

がんばらないと、保育園でお腹が空いてしまいそうだし、ミルクだけではかわいそうです!

おかゆもにんじん、じゃがいもは食べられるのですが、まだ小松菜を試していないので離乳食をだしてくれないそうです。

リストをクリアできるように頑張ります。

がんばらないと、保育園でお腹が空いてしまいそうだし、ミルクだけではかわいそうです!

おかゆもにんじん、じゃがいもは食べられるのですが、まだ小松菜を試していないので離乳食をだしてくれないそうです。

リストをクリアできるように頑張ります。

管理栄養士

家で試して欲しい食材を絞って食材チェックリストを作成

離乳食のために、事前に家で試してきて欲しいものは、

・卵 ・乳製品 ・小麦製品 ・肉魚類 ・果物

になります。

ナッツ類やそば類、甲殻類なども試した方がいいですが、

離乳食時期に保育園給食に出さない食材は試す必要はあまりありません。

保育園でアレルギーが強く出る可能性のある、

ピーナッツ、ナッツ類やソバ、甲殻類をあえてあげる必要はありません。

管理栄養士

アレルギー表示推奨品目は家庭でチェックを

乳児の食物アレルギーのほとんどは鶏卵・牛乳・小麦とはいえ、

ほかのものもいきなり保育園ではじめて何かあったら大変です。

そのため、アレルギー表示推奨品目は、家庭で試しておくと安心です。

しかし、かにやえび、くるみなどは保育園で出すことはないと思います。

したがって、これらを急いで始める必要はないかと思います。

園に問い合わせをお願いします。

■食物アレルギー表示対象品目

| 表示義務 特定原材料(8 品目) | えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生(ピーナッツ)、くるみ* |

| 表示推奨 特定原材料に準ずる(21 品目) | アーモンド・あわび・いか・いくら・オレンジ・カシューナッツ・キウイフルーツ・牛肉・くるみ・ごま・さけ・さば・大豆・鶏肉・バナナ・豚肉・ |

(※)くるみの表示については、令和5年に追記。

(※ マカダミアナッツについては、令和5年に追記。

野菜はアレルギーリスクは低め

乳児期の食物アレルギー原因食物は、鶏卵 60.6%、牛乳 24.8%、小麦 10.8% でこの3つで全体の96.2%とされています2)。

つまり、この時期のアレルギーのほとんどが鶏卵、牛乳、小麦です。

このアレルゲンを初めて食べる時は注意をする必要があります。

アレルギーはほとんどすべての食材で起こりうるので、可能性はゼロではありません。

しかし、アレルゲンの多くはたんぱく質であることから、

野菜がアレルゲンになることは極めて低いといえます。

幼児期以降になるとナッツ類やピーナッツ、果物のアレルギーもふえてきます。

しかし、離乳食期では野菜のアレルギーはごく稀です。

野菜1種1種に注意を払うことができればよりよいかもしれません。

しかし、野菜はアレルギー頻度が低いのです。

このため野菜は、複数種類ををまとめて食べてもいいでしょう。

また、保育園ではじめて食べても構わないのであれば、その旨を書いても構いません。

そこに注目するよりも、卵の加熱度合いやアレルギーの可能性の高い食品については、食べた量などを考える方が効果的ですね

そこに注目するよりも、卵の加熱度合いやアレルギーの可能性の高い食品については、食べた量などを考える方が効果的ですね

管理栄養士

【関連記事】市販の離乳食(ベビーフード)で初めての食材を試すのはアリ? アレルギーの心配について

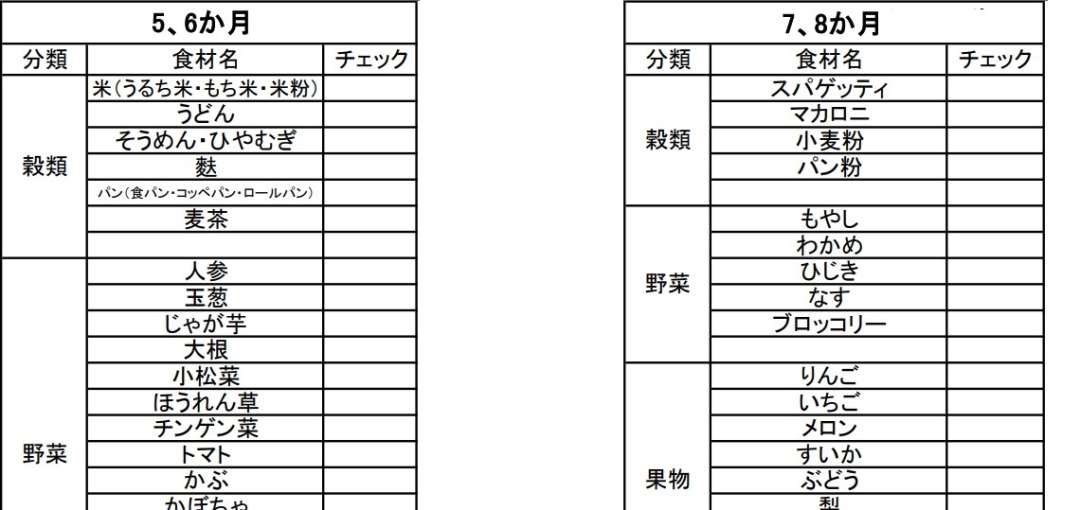

保育園での離乳食 食材リスト

保育園での離乳食のリストでは下記のように、すべてを食べさせる園

例えば同じ小麦製品でもうどん、ひやむぎ、スパゲティマカロニ・・・など、

全て食べさせるようにするものが存在しているのです。

しかしながらこのような必要はありません。

例えば、小麦粉製品、複合品(パンなど乳製品と小麦粉のもの)を試した場合、

他の小麦製品を試す必要はないといえるでしょう。

また、野菜も1種類ずつ試す必要はありません。

もし不安であれば、情報提供にとどめておきましょう。

例えば、

「園ではこの時期にこのような野菜をあげるので、不安な人は食べてきてください」

などと記載するのがいいでしょう。

野菜の食材チェックリストでの扱い考える

とはいえ、野菜のリストを埋めないと

給食をだしてもらえないという場合もあるでしょう。

そのようなときは、一度に複数種類の野菜を試しても構いません。

この「構いません」という言葉は、

「絶対アレルギーがおきない方法」というわけではありません。

絶対アレルギーが起きない方法というものは存在しません。

ただし、アレルギー発症の可能が高くはない野菜を1種類1さじずつはじめると、

なかなか離乳食が進みません。

したがって、野菜は1種類ずつチェックしなくてもよいでしょう。

離乳食で野菜の種類を増やすときにおすすめの方法は、おもに2つ挙げられます

・ベビーフードなどを使う

・まとめて茹でてからブレンダーにかけて、ミックスポタージュにする

がおすすめです。

1.ベビーフードで複数同時摂取

ただ、卵・乳製品・小麦・肉魚類は初めての食材が1つだけのほうが、なんらかの症状がでたときに特定しやすいといえますね。

ただ、卵・乳製品・小麦・肉魚類は初めての食材が1つだけのほうが、なんらかの症状がでたときに特定しやすいといえますね。

管理栄養士

ベビーフードは他にも小麦なども入っているかもしれないので、アレルギー表示を確認してくださいね。

また、アレルギーに絶対ならないという意味ではありません。もしアレルギーのような症状がでたら、食べさせた商品パッケージの写真、食べた時間、症状を医師にご相談くださいね。

ベビーフードは他にも小麦なども入っているかもしれないので、アレルギー表示を確認してくださいね。

また、アレルギーに絶対ならないという意味ではありません。もしアレルギーのような症状がでたら、食べさせた商品パッケージの写真、食べた時間、症状を医師にご相談くださいね。

管理栄養士

2.まとめて茹でる

炊飯器や鍋の中に同時に野菜をいれてゆでるのがおすすめです。

赤ちゃんが食べないときのために1種類ずつ冷凍してもいいで

また、すべて1つにしてブレンダーにかけて「野菜ミックス 」を作るのもいいでしょう

保育園の方へ:食材チェックリストの正しい把握を

保護者の負担を考えるだけではなく、実際の調理現場において、

野菜の除去・魚の細かい指定での除去食などをすることによってより管理が複雑化します。

それによって本来やらなければならない鶏卵牛乳小麦などの除去食対応に

不備が出てしまったりすることは避けたいものです。

また、離乳食時期だけ気を付けて、途中入園や年齢があがったときに、いきなりナッツ類(くるみあえやピーナッツ和えなど)をだすなどはありませんでしょうか?

本来事故がおきないようにすべきこと、

保育園給食とアレルギー管理について当協会では講演会を行っております。

是非しっかり学んで、よりよい保育園給食管理のためにリストの見直しをお願いいたします。

参考文献

1)厚生労働省,保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019 年改訂版).2023年2月11日閲覧

2)消費者庁,令和3年度 食物アレルギーに関連する食品表示に関する調査研究事業 報告書.2023年2月11日閲覧

3)消費者庁,加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック(事業者用)(令和3年3月).2023年2月11日閲覧

著者のプロフィール

-

一般社団法人 母子栄養協会 代表理事

女子栄養大学 生涯学習講師

NHK「すくすく子育て」他 出演

女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている

記事

- 2025年4月18日コラム卵焼き器でレトルト食品を温めるのは要注意!理由と解説

- 2025年4月17日コラム離乳食のツナ缶:種類はノンオイル(水煮)?いつからOK?

- 2025年4月1日コラム賞味期限と消費期限の違いの解説と歴史的経緯

- 2025年3月29日コラム管理栄養士国家試験 合格率低下と平均年収からの考察

お問い合わせ

母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。

当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。