離乳食初期から完了期まで おかゆの進め方(管理栄養士解説)

離乳食初期には、どのようにおかゆを進めたらいいのでしょうか。

また、どのようなタイミングでどのように始め、ステップアップしたらいいのかを管理栄養士が解説します。

注意)タイトルや内容において「離乳食初期」と書いていますが、

これは読者の皆様にわかりやすいように書いているものであり、

正しくは厚生労働省授乳離乳の支援ガイドなどでは「離乳初期」と記載します。

おかゆの進め方についてみていきましょう

離乳食おかゆの進め方

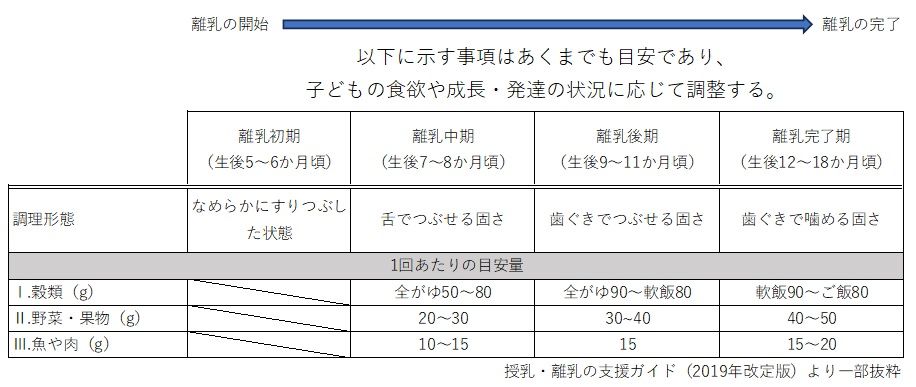

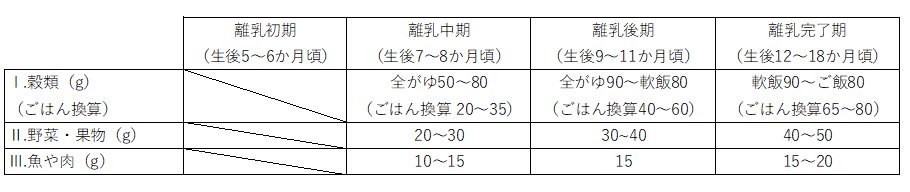

離乳食は、生後5~6ヶ月頃から始まる赤ちゃんにとっての初めての固形食です。おかゆは離乳食の基本であり、初期から完了期まで、月齢に合わせて進めていきます。

- 離乳食初期(5,6ヶ月頃)・・・つぶしがゆ(量は問わない)

- 離乳食中期(7,8ヶ月頃)・・・全がゆ(50~80g)

- 離乳食後期(9₋11ヶ月頃)・・・全がゆなら90g~軟飯なら80g

- 離乳食完了期(12‐18ヶ月頃)・・・軟飯なら90g~ご飯なら80g程度

となります。

厚生労働省「授乳・離乳の支援ガイド」では、下表のように示されています。

離乳食初期のおかゆ

離乳食初期は、いままで母乳やミルクだけだったものから少しずつ食事を口にしていく段階です。

おかゆの進め方として、離乳食初期のおかゆはこの段階を意識することが大切です。

母乳やミルクは口を開けて飲んでいますが、離乳食でははじめて口を閉じて飲み込みます。

このため、いきなり硬いものではなくトローとした形状のものが食べやすいのです。

つまりこの時期のおかゆの進め方として最適な形態はトローっとしているかが目安になります。

離乳初期のおかゆ(つぶしがゆ)の作り方

トローっとしていれば、米と水の量は厳密にする必要はありません。

それよりも、なめらかにすりつぶした状態1)がいいでしょう。

つぶしがゆ:米と水の量

*この量は鍋で作る場合です

・米 大さじ2

・水 230〜300ml

つぶしがゆの作り方

1.米は軽く水で洗い(分量外)、水と一緒に鍋に入れて30分ほど浸ける

2. 蓋をして弱火で30分程度加熱して火を止め、20分ほど蒸らす

3. 2を、ブレンダーや濃し網などで裏ごしします。

離乳初期の10倍粥

よく離乳初期の10倍粥とはいわれていますが、「授乳・離乳の支援ガイド」ではそのようなことは言われておらず、「つぶしがゆ」と書かれています1)。

離乳初期のおかゆの量は?

上記の表には記載はなく、量も決められていません1)。

あまり気にせず、他のものも食べられているか、

母乳やミルクなども飲めているかを考えられるといいですね。

離乳初期のおかゆ、これでいいの?と不安になったら

離乳初期のおかゆは、トローっとヨーグルトくらいの硬さになっていれば構いません。

つまり、米が何gか、水が何倍かというところを細かくしても、

鍋や火の加減によって水分蒸発量が大きく異なります。

管理栄養士

離乳食のおかゆの進め方は、何倍などに固執せず、

あくまでも赤ちゃんが飲み込みやすい濃度であることを意識したいものです。

≫このことについて書いている、保健センター用離乳食リーフレット「ついで離乳食」は赤ママWEBで発売中です

いつから10倍粥をつぶさなくてもよい?

離乳初期はつぶしがゆからはじめ、少しずつつぶさなくても食べられるようになります。

しかし、これを何ケ月からと月齢などで区分することはできません。

離乳食初期のおかゆの進め方として、決まったものはありません。

最初はヨーグルト状になっているものから、

徐々に粗くつぶしたものなどにしていくといいねという程度です。

しかし、目安としておかゆの進め方の時期知りたくなったら、

はじめて1ケ月ころくらいを目安として、

粗くつぶしたものからつぶさないものなどを少しずつ試してみるといいでしょう。

【関連記事】ご飯1杯は何キロカロリー?【重さ・栄養素・価格も管理栄養士解説

離乳食中期のおかゆの進め方

離乳食中期は、だいたい生後7‐8ヶ月頃ですが、赤ちゃんの成長は個人差があります。

「授乳・離乳の支援ガイド」の上表にあるように、

”あくまでも目安”なので”赤ちゃんの成長発達の状態に応じて調整”するようにしましょう1)。

だいたい舌でつぶして食べられるようになるのが中期と思っておくといいでしょう。

離乳初期との違い

離乳初期との違いは一概には言えず、とくにはありません。毎日少しずつ変わっていくものなので、急にステップアップをするわけではありません。

つぶしていたおかゆを、粗くつぶしてみたりしながら、

少しずつつぶさなくなったり量も増えていきます。

離乳中期のおかゆ(全粥)の作り方

米粒がたっているというよりも、膨らんでボタっとした感じであれば構いません。ごはんが丸くみえるくらい膨らんでいれば米と水の量は厳密にする必要はありません。

水が少なくて食べにくそうだなと思ったら水を加えて再加熱してあげましょう。

全粥:米と水の量

*この量は鍋で作る場合です

*炊いたご飯から全粥を作る場合は下記離乳後期を御覧ください

材料(約1回分)

・米 大さじ2

・水 230〜300ml

全粥の作り方

1.米は軽く水で洗い(分量外)、水と一緒に鍋に入れて30分ほど浸ける

2. 蓋をして弱火で30分程度加熱して火を止め、20分ほど蒸らす

離乳食中期の7倍粥

授乳離乳の支援ガイドでは、離乳中期(離乳食中期)には、全粥とされています。

この全粥とは米1:水5の5倍粥を意味します。

したがって、正確には、離乳中期は7倍では5倍になります。

しかしながら、それほど気にしなくて構いません。赤ちゃんの食べやすさを重視して水分を調整して構いません。

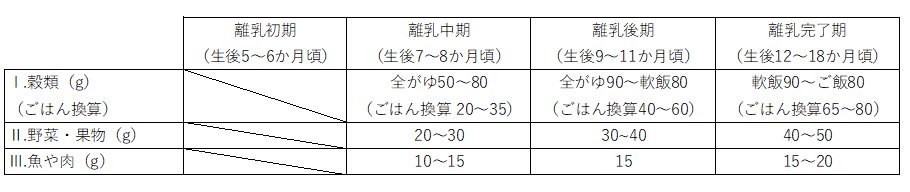

離乳中期のおかゆの量(1回あたり)

生後7‐8ヶ月頃は1回あたりの目安量として全がゆ50~80gとされています。これを1日2回くらい食べるのがいいでしょう。

全がゆ 50~80gは、7倍がゆならだいたい70~110gとなります。

| 量(g) | |

|---|---|

| 10倍がゆ換算 | 100~160g |

| 7倍がゆ換算 | 70~110g |

| 全がゆ | 50~80g |

| ごはん換算 | 20~35g |

| 生米 換算 | 9~15g |

もちろんこの量は、平均的な体格の赤ちゃんが平均的に動いた場合の目安にすぎません。

ですので、守らなくても大丈夫です。

ただし、いわゆる平均的な目安量より、多めなのか少なめなのかということや、

赤ちゃんの体重の推移を、成長曲線に沿っているかをみるといいでしょう。

ですが、平均的な体格で平均的に動いた赤ちゃんの場合であって母乳やミルク量もわからないので、本来正解などはありません。

不安になったら①赤ちゃんが2週間ほど前より大きくなっているか ②元気でいるか で確認をしましょう。

ですが、平均的な体格で平均的に動いた赤ちゃんの場合であって母乳やミルク量もわからないので、本来正解などはありません。

不安になったら①赤ちゃんが2週間ほど前より大きくなっているか ②元気でいるか で確認をしましょう。

管理栄養士

離乳食後期のおかゆの進め方

離乳食後期は、だいたい生後9‐11ヶ月頃ではありますが、この限りありません。

食べる量はだいたいの月齢との関係があります。

離乳食後期という言葉が食べる量なのか、

食事の硬さをあらわすものなのかはその都度考える必要があるでしょう。

離乳食後期という場合には、歯ぐきでつぶせる硬さ程度のものを指します。

離乳後期のおかゆ(全粥)の作り方

米粒がたっているというよりも、膨らんでボタっとした感じであれば構いません。ごはんが丸くみえるくらい膨らんでいれば米と水の量は厳密にする必要はありません。

水が少なくて食べにくそうだなと思ったら水を加えて再加熱してあげましょう。

全粥:ごはんと水の量

*生米から全粥を作る場合は上記離乳中期を御覧ください

材料(約1回分)

・炊いたご飯 40g

・水 大さじ3(75ml)

ごはんから全粥の作り方

1.ごはんと水と一緒に鍋に入れてほぐし、

2. 蓋をして弱火で5分程度加熱して火を止め、10分ほど、全体がモターっとするまで蒸らす

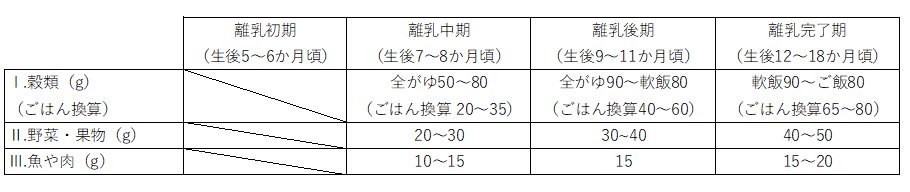

離乳後期のおかゆの量(1回あたり)

生後9-11ヶ月頃は1回あたりの目安量として、

全がゆ90~軟飯80gとされています。これを1日3回食べるくらいがいいでしょう。

全がゆの場合は90~130g、軟飯なら55~80gということになります。

全がゆ 90₋130gは、ごはんなら40~60gとなります。

| 量(g) | |

|---|---|

| 7倍がゆ | 126~182g |

| 全がゆ | 90~130g |

| 軟飯換算 | 55~80g |

| ごはん換算 | 40~58g |

| 生米 換算 | 18~26g |

この量は、あくまでも目安量なので守らなくても大丈夫ですが、「もっと食べてほしい!体重の増えが心配」という場合には、全がゆの量を増やしても赤ちゃんとしては140gも食べるのは大変かもしれません。

ですが、軟飯80gなら食べられるかもしれませんよね。

離乳食の後期くらいになると、おかゆの進め方ということよりも、食べる量に着目してみましょう。

離乳食後期のおかゆの量の増やし方と軟飯への移行

例えば、離乳後期の目安量は全がゆの場合は90~130g、軟飯なら55~80gとなります。

これを1日に3回くらいになるといいでしょう。

なかなか食べてくれない とお悩みの場合は、ごはんの水分量を減らすことで、ひとくちあたりのエネルギー量(カロリー)が増えるのでいいかもしれませんね。

軟飯への移行のタイミング(軟飯の進め方)

・全がゆでは量が多くて食べきれないが、体重の増加が心配なとき

・全がゆのモタっとした形状が苦手そうで歯ざわりがしっかりしたもののほうが好きそうなとき

上記のどれかが当てはまっていれば軟飯も試してみてください。しばらく軟飯にしてもうまく食べられない場合は全がゆに戻してもいいでしょう。

もしくは、1日4-5回に食事の回数を増やしてみるのもいいかもしれませんね。

もしくは、1日4-5回に食事の回数を増やしてみるのもいいかもしれませんね。

管理栄養士

離乳食完了期のごはんの進め方

離乳食完了期は、赤ちゃんが大人と同じ食事を食べられるようになります。軟飯でもごはんでも構いません。

離乳完了期の軟飯の作り方

軟飯は、柔らかいごはんという意味で、細かい定義はありません。

だいたい炊いたごはん1とするとその1/3~1/2程度の水を加えて加熱をして水を吸わせれば軟飯になります。

米粒がたっているというよりも、少しペタっとしている程度のいわゆる軟らかめのご飯です。

水が少なくて食べにくそうだなと思ったら水を加えて再加熱してあげましょう。

軟飯:ごはんと水の量

材料(約1回分)

・炊いたご飯 65g

・水 大さじ2(30ml)

ごはんから軟飯の作り方(電子レンジ)

1.ごはんと水と一緒に耐熱容器にいれる

2. ラップをし、電子レンジ(500w)2分程度加熱し10分ほど蒸らす

離乳完了期の軟飯の量(1回あたり)

生後12‐18ヶ月頃は1回あたりの目安量として軟飯90~ごはん80gとされています。これを1日3回食べるくらいがいいでしょう。

この量はだいたい軟飯の場合は90~110g、ごはんなら65~80gということになります。

| 量(g) | |

|---|---|

| 軟飯 | 90~110g |

| ごはん換算 | 65~80g |

| 生米 換算 | 30~36g |

この量は、あくまでも目安量なので守らなくても構いません。

母乳やミルクを飲まなくなった場合には、1日5回程度まで増やしても構いません。赤ちゃんが成長しているか、不安がある場合には、食べやすい形態にしたり、反対に硬くして普通のごはんにしたほうがエネルギー量があがるので、成長に寄与はしそうです。

離乳完了期のごはんやおかゆの進め方は、食欲や好みにあわせていろいろな形態を試してみてください。

おかゆの進め方や量で大切なこと

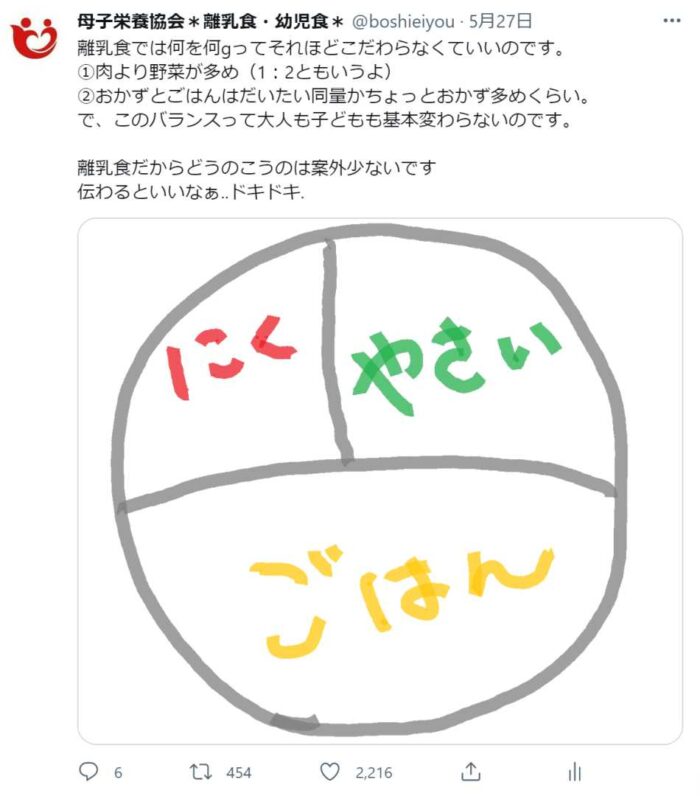

おかゆの量を知りたくなった時に欠かせない点は、「全体のバランス」です。

これは厳密に考えなくても構いませんが、

私たち大人も、だいたいごはんの量や野菜の量、肉の量が食事バランスガイドなどで目安量があるのをご存知でしょうか。

同じようなものの赤ちゃん版がこの授乳離乳の支援ガイドになります。

おかゆの進め方について、実は細かくは記載されていません。

量についてもざっくりとしています。

つまり、おかゆの量や米と水の割合ばかりに注目すると、その他の野菜や肉類は摂れているかな?という点が欠けてしまうこともあります。あくまでもだいたい、ごはんとおかずはほぼ同量くらいが望ましいものです。

参考までにだいたいの図をTwitter(x)に乗せたものを下記に貼っておきます。

食事のバランスは大人も子どもも基本は大きくは変わりません。食欲や成長発達に応じて調整してみてくださいね。

参考文献

著者のプロフィール

-

一般社団法人 母子栄養協会 代表理事

女子栄養大学 生涯学習講師

NHK「すくすく子育て」他 出演

女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている

記事

お問い合わせ

母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。

当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。