O-157とは?知っておきたい感染のリスクと予防策

O-157は、大腸菌の一種であり、食中毒の原因となる病原菌です。

特に生肉や不衛生な調理環境から感染することが多く、注意が必要です。

本記事では、O-157の特徴、感染源、予防策について、管理栄養士が詳しく解説します。

O-157の基本情報

O-157とは?

O-157(オーイチゴウナナ)は、大腸菌の一種であり、食中毒の原因となる病原菌です。

大腸菌は、ヒトや動物の腸管にあるもので、通常は病原性はありません。

しかしその中で、いくつかの大腸菌に病原性を持つ菌(病原性大腸菌)があり、O-157はその中の1つです。

病原性大腸菌の種類と重症化する菌

病原性大腸菌は約170種類あります。

そのうちベロ毒素を産生し、出血を伴う腸炎や溶血性尿毒症症候群を起こすものは「腸管出血性大腸菌」と呼ばれます。このうち、代表的なものにはO‐(オー)157、26、111などがあります1)。

その中で、重症化するものの多くはO‐157です1)。

通常の大腸菌とは異なり、少量でも感染を引き起こす可能性があります。感染すると、重篤な症状を引き起こすことがあるため、特に注意が必要です。

主な感染源

O-157の主な感染源は生肉です。

特に牛肉が多く、感染した家畜からの二次汚染も考えられます。

また、調理器具やまな板を介して他の食品に感染が広がることもあります。

今まで確認されている、国内の感染源としては、牛肉、牛レバー刺し、ハンバーグ、牛角切りステーキ、牛タタキ、ローストビーフなどの牛肉類がありますが、シカ肉など、他の肉類でもみられます2)。

また、サラダ、貝割れ大根、キャベツ、メロン、白菜漬け、日本そば、シーフードソース等があげられています。

海外では、ハンバーガー、ローストビーフ、ミートパイ、アルファルファ、レタス、ホウレンソウ、アップルジュース等もみられます2)。

また、貝割れ大根のような生食用の発芽野菜も原因となることがあります2)。

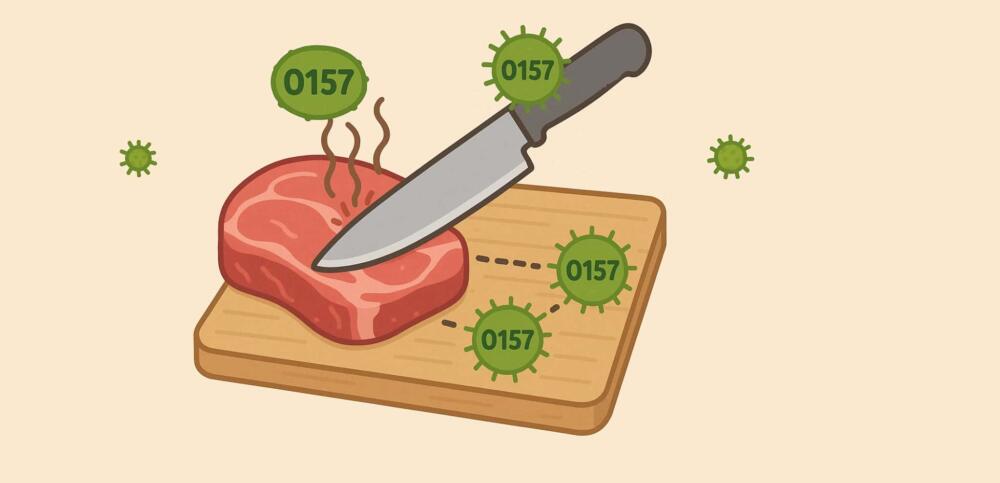

汚染のメカニズム

- 生肉の表面にO157が付着していることがあります。

→ 特に牛肉が有名ですが、他の食肉でもリスクはゼロではありません。 - 生肉をまな板の上で切ることで、肉汁と一緒にO157がまな板の表面に広がります。

- その後、まな板を洗わずに野菜や果物、調理済み食品などを切ると、

まな板に残ったO157菌が食品に付着し、食中毒の原因となることがあります。

O-157の感染力と症状

感染力

O-157は、わずか100個程度の菌数でも感染することが知られています1)。

このため、菌が少なくても発症するリスクが高いのが特徴です。

また、O-157は低温にも強く、冷凍庫内でも生存することができます。

菌の増殖しやすい暑い季節だけではなく、1年通して いつでも発症する可能性があります。

症状

感染すると、腹痛や下痢、嘔吐などの症状が現れます。

重症化すると、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症を引き起こすことがあり、特に乳幼児や高齢者は注意が必要です。

O-157の予防策

食品の取り扱い

- 生肉の調理: 生肉を扱う際は、まな板や包丁を他の食材と分けることが重要です。生肉を切った後は、必ず器具を洗浄しましょう。

- 加熱調理: O-157は熱に弱いため、肉は内部までしっかりと加熱することが大切です。

清潔な環境の維持

冷蔵庫の管理: 冷蔵庫内を清潔に保ち、食品の管理を徹底しましょう。

調理器具の洗浄: 調理器具や食器は、使用後すぐに洗浄し、清潔を保ちます。

よくある質問

-

O-157に感染するとどのような症状が現れますか?

O-157に感染すると、主に腹痛、下痢(時には血便)、嘔吐などの消化器症状が現れます。重症化すると、溶血性尿毒症症候群(HUS)や脳症を引き起こすことがあります。

-

O-157の感染を防ぐためにはどのような対策が必要ですか?

O-157の感染を防ぐためには、以下の対策が重要です:

生肉を扱う際は、まな板や包丁を他の食材と分ける。

生肉は内部までしっかりと加熱する。

調理器具や食器は使用後すぐに洗浄し、清潔を保つ。

冷蔵庫内を清潔に保ち、食品の管理を徹底する。 -

O-157はどのような食品から感染する可能性がありますか?

O-157は主に生肉(特に牛肉)から感染することが多いですが、調理器具やまな板を介して他の食品に二次感染することもあります。また、汚染された水や野菜、果物などからも感染する可能性があるため、食品の取り扱いには十分な注意が必要です。

まとめ

O-157は、感染力が強く、重篤な症状を引き起こす可能性があるため、十分な注意が必要です。

大人はしっかり休養をとることで、保菌はしても発症させないことができます。

しかしながら乳幼児や高齢者の場合は、発症しやすいといわれているので、

なるべく赤ちゃん、子どもにあげる食べ物には気を付けたいものですね。

適切な食品の取り扱いや清潔な環境を維持することで、感染リスクを大幅に減少させることができます。

- 生肉の調理するとき、まな板や包丁などを分ける

- 調理器具は使う前と後に必ずしっかり洗う

などが必要です。

【関連記事】食中毒の潜伏期間と症状を徹底解説|食品別の特徴と対策

参考文献

- 厚生労働省検疫所 FORTH.疾患別解説「 腸管出血性大腸菌感染症」(2017年8月23日 閲覧)

- 厚生労働省.腸管出血性大腸菌Q&A(2017年8月23日 閲覧)

著者のプロフィール

-

一般社団法人 母子栄養協会 代表理事

女子栄養大学 生涯学習講師

NHK「すくすく子育て」他 出演

女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている

記事

レシピ2026年1月28日離乳食のかたゆで卵の冷凍レシピ アレルギー対策にも!

コラム2026年1月8日プルーンやレーズンは本当に“鉄が多い果物”か?成分表から検証

コラム2025年12月21日クッキング保育の注意点|原材料チェックと検食の重要性

コラム2025年12月17日妊娠中にアボカドを食べると、赤ちゃんのアレルギーは減るの?

お問い合わせ

母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。

当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。