授乳・離乳の支援ガイド(厚生労働省 2019年改定)

2019年3月8日、母子栄養協会では、「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定)」検討会の最終会議に出席し、

非公式とした上で、現時点での状況を報告させていただきました。

その後、3月30日に厚生労働省ホームページに最終決定が掲載されましたので、

記事を一部改編*いたしました。

また、本記事は専門家向けに記載したものであり、

育児をされている保護者さま向けではありませんのでご了承ください。

授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定)の解説

今回の改定の主なポイントについては

「授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定)検討会の最終会議より改定ポイント」

をご参照ください

本記事では、よく活用される離乳食の進め方の図表において何が変わるのかを解説します

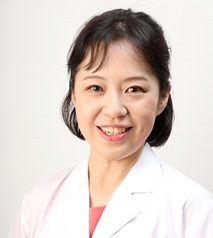

2007年の授乳離乳の支援ガイドとの変更点

2007年の授乳離乳の支援ガイドの離乳の進め方の図表に、

今回の変更点を矢印でプロットしました赤矢印は、

2019年3月8日配布資料において訂正された点(→配付資料時の訂正点)

青矢印は、同配付資料に基づいて3月8日の会議場で意見がなされた点(→本議会での意見)

1.離乳期の名称復活

2007年時点でなくなった離乳期の考え方は、

「呼び名などがないと説明しにくい」という意見から、復活されました。

これにより、1995年と同じく

「離乳初期、離乳中期、離乳後期、離乳完了期」とした配付資料となりました。

月齢区分は変わりませんが、

微妙に・(中黒)が、~に変わっているなどの変更はあるが理由は不明です。

しかしながら、本議会での意見の中で、「離乳」と「離乳食」との違いが議論され、

また「離乳完了」が母乳自体をやめることと混同されないかという不安から、

見直しの検討という意見がでたため、

これからの見直しで「離乳食初期」などの表記に変わる可能性もあるかもしれません。

2.相手に寄り添った文言への訂正

「共食」という文言追加・・・以前は「家族一緒」という言葉でしたが、

様々な環境を考え「共食」に変わりました。

指導する側は、家族だけに負担をかけたり家族に限定せず、

誰かと一緒に食べるということを伝えるようにしたいものです。

3.離乳初期に「卵黄」の文言追加

昨今の研究を鑑みて、離乳初期から固ゆでした卵黄を追記とのこと。

議会上では「卵黄」だけでもいいのではないか、

加熱ということはわかるであろうとの意見があり、

発表されたものでは、加熱の項目を削除し、「卵黄」のみとしたようです。

4.下部に歯の萌出の目安と摂食機能目安が追記

2007年には付表として書いてあった

歯や口腔内の発達についてを1つの表にまとめました。

このことによって、わかりやすかった

「ヨーグルト、ポタージュ状、豆腐の固さ、バナナの固さ、肉だんごの固さ」という表記や

付表などもなくなりました。

5.鉄摂取重要性は6ヶ月から

また、鉄分に関しては、

生後6ヶ月頃~から不足しやすいので注意すると、月齢がひきさげられました。

ガイド作成時の議論ポイント

実際にガイドラインを作成する上で、

委員から意見があったところで印象的なことは「離乳食」という言葉の定義です

「離乳」と「離乳食」の使い分け

本ガイドは、離乳食のことを「離乳」と定義づけているのは、2007年と同様です。

今回も、本文の中で「離乳食の開始」の意味で「離乳の開始」と記載されているため、

「これでは母乳などから離れる意味ととらえられがち」という意見がありました。

伝える側は、

・いつまで乳汁を継続することが適切かに関しては、

母親等の考えを尊重して支援を進める。

・母親等が子どもの状態や自らの状態から、授乳を継続するのか、

終了するのかを判断できるように情報提供を心がける。

ことを伝え、母乳は継続して構わないことも上手に伝え、

ここで言う「離乳」とは

母乳から離れることを意味していないことをしっかり伝えましょう。

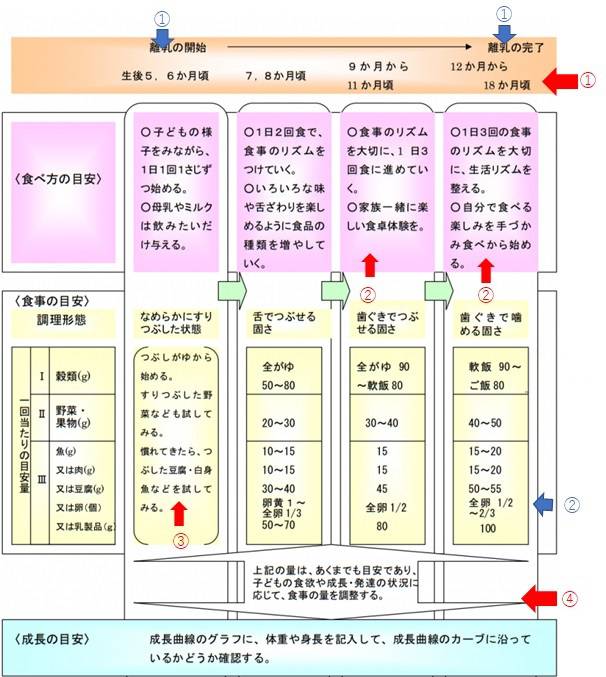

2019年 離乳食の進め方の目安

これは書き直したものですが、

原著ではこの下にイラストで歯の様子や咀嚼についてしるしてあります。

離乳の進め方の目安

追記された事項のまとめ

今回のガイドラインでおもに追記されたことは下記のとおりになります。

アレルギー

食物アレルギーの予防について、下記のように記載されています。

・子どもの湿疹や食物アレルギー、ぜんそく等のアレルギー疾患の予防のために、

妊娠及び授乳中の母親が特定の食品やサプリメントを過剰に摂取したり、

避けたりすることに関する効果は示されていない。

・子どものアレルギー疾患予防のために、

母親の食事は特定の食品を極端に避けたり、過剰に摂取する必要はない。

バランスのよい食事が重要である。

・アレルギー素因のある子どもに対する牛乳アレルギー治療用の加水分解乳の予防効果について、

以前は予防効果があるとする報告がされていたが、

最近では、効果がないとする報告が多い。

・子どもの食物アレルギーが疑われる場合には、

必ず医師の診断に基づいて母子の食物制限等を行うよう支援する。

授乳

育児用ミルクの使用方法や飲み残しの取扱等について、

安全に使用できるような資料がいくつか増えました。

依然として、母乳推奨なことにはかわりがありませんが、

液体ミルクは災害時などの記載として加わっています。

しかしながら昨今の女性への育児負担などを鑑みて、

少しでも負担が減らせるならそういう声がけもできるといいでしょう。

災害時

そのほかに、本ガイドでは、災害時に関する記載が多く盛り込まれました。指針としてではなく、いろいろな活動を事例として報告しています。

その中には、コラムとして液体ミルクの存在を載せた他、

「災害時の授乳及び離乳に関する支援(災害時)」が掲載されました。

これは、「平成 30 年北海道胆振東部地震で被災した妊産婦及び乳幼児等に対する支援のポイントについて」(平成 30 年9月厚生労働省)から引用したものですが、改めて災害時支援についてしっかり考えたいものです。

支援のポイント

食事・水分

・乳児は、母乳又は粉ミルクを続けるよう声かけをする。

離乳食が始まっている場合で、適当な固さの食品が確保できない場合は、

大人用の食事をつぶしたり、お湯を加えて粥状にして食べさせるように伝える。

調理調達体制が整っている場合は、入手可能な食材で、粥状にして食べさせるように伝える。

授乳

・母乳育児をしていた場合は、ストレスなどで一時的に母乳分泌が低下することもあるが、

おっぱいを吸わせられるよう、安心して授乳できるプライベートな空間を確保できるよう配慮する。

なお、助産師等の専門職により、母乳不足や母親の疲労が認められる等、

総合的に母子の状況を判断し、必要に応じて粉ミルクによる授乳も検討する。

・調乳でペットボトルの水を使用する場合は、

赤ちゃんの腎臓への負担や消化不良などを生じる可能性があるため、

硬水(ミネラル分が多く含まれる水)は避ける。

・哺乳瓶の準備が難しい場合は、紙コップや衛生的なコップなどで代用する。残ったミルクは処分する。

・コップを煮沸消毒や薬液消毒できない時は、衛生的な水でよく洗って使う。

- その他

・食料(アレルギー対応食品含む)、離乳食、粉ミルク、おむつなどの物資については、

避難所等ごとに必要量を把握しておく。

【関連記事】授乳・離乳の支援ガイド(2019年改定)検討会の最終会議より改定ポイント

変更点の追加(2020年4月)

2019年第3回の資料を基にしているときには、

離乳完了期の軟飯は80gでしたが、最終発表は90gとなっています。

参考文献

著者のプロフィール

-

一般社団法人 母子栄養協会 代表理事

女子栄養大学 生涯学習講師

NHK「すくすく子育て」他 出演

女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている

記事

お問い合わせ

母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。

当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。