学童のお弁当:量と栄養バランスを考えて、ラクする工夫を!

春になり、保育園を卒業して4月から学童保育に代わる人も多いのではないでしょうか。共働き家庭では1つの難関ともいえますね。

保育園では給食がでていたので、安心でしたが、これで足りるの?衛生面は大丈夫?など何かと不安になりますよね。

今回は学童弁当(低学年)についてお伝えします

小学校1年生(6歳)は、給食でどのくらい食べるの?

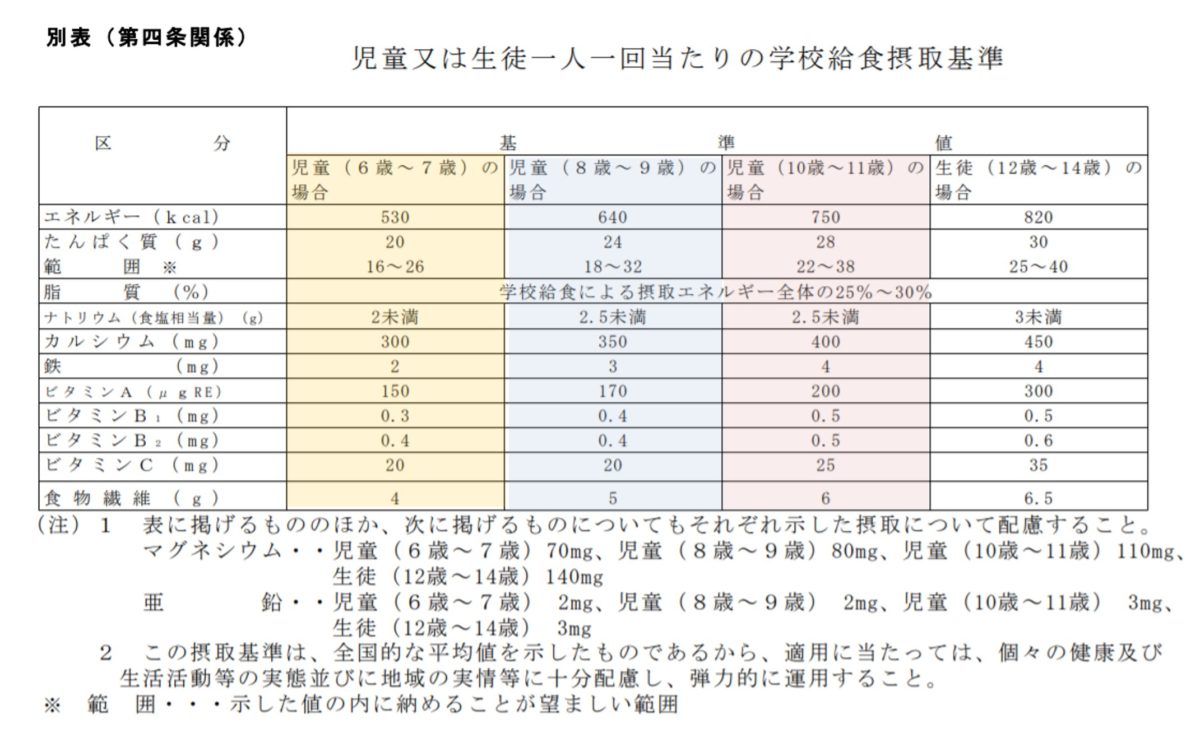

学童のお弁当を考えるとき、1-2年生は給食でどのくらい食べるのか知っておくと安心です。

文部科学省で定められている、「学校給食実施基準」では下記のようになっています。

これによると、小学校低学年では給食(昼食)で、約530Kcalくらい摂ればいいということがわかります。

では、530Kcalとは、どのくらいなのでしょうか?

小学校1-2年生のお弁当箱は500-600mlのもの

お弁当箱のサイズをしっかり考えて準備しておけば、毎日お弁当の量に悩む必要がありません。

また、慣れてくればどのくらいでおべんとう箱が埋まるのかもわかるので、夕飯を作るときにとりわけしたりするのもラクになります。

お弁当箱のサイズは摂取したいカロリーとおおよそ等しく、弁当箱の容量(ml)は、そのまま弁当のおおよそのカロリー(kcal)に置き換える考え方ができます。

あくまで目安ですが、前述のとおり530kcalとりたいなら、530ml程度の弁当箱ともいえますので、

つまり500ml~600ml前後のものを選ぶといいでしょう。

きちんと大きさで選ぶと弁当の量に悩む心配がないので、ラクになります。

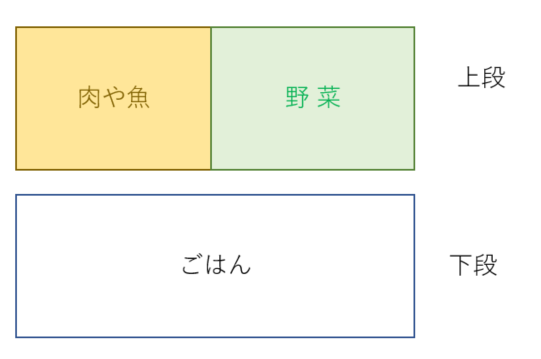

おべんとう箱のタイプは2段式

学童に持っていく荷物は、それほど多くはないかもしれませんが、勉強道具などと一緒に入れるには省スペースだと嬉しいものです。また、水筒なども持っていくところもあるので、バッグの中のことを考えて選びましょう。

2段にすると、上はおかず、下はごはんとすることができるのが、作る側としても作りやすいのが特徴です。

お弁当の栄養バランス

お弁当を詰めるときの簡単に栄養バランスが取れる目安があります。

おべんとう箱の半分に主食(ごはんなど)、残り半分ずつに主菜(肉・魚・卵・大豆製品など)と副菜(野菜など)を詰めるのがバランスのよいお弁当です。

主菜はぎっしりとつまっていれやすいのに対し、副菜はお野菜なので、隙間ができがちなので、見た目は少し副菜が多めくらいがいいかもしれません。重さが半分くらいになっているかなーと考えつつ、主菜と副菜が1:1から1:2くらいの間にするのがいいでしょう。

無理をしすぎず、でもバランスをとれるようにする工夫

仕事をしながら毎朝のお弁当作りは大変ですよね。でも無理をしすぎないのが、続けていくためのコツともいえます。

ブロッコリー、かぼちゃ、にんじん、ほうれん草の味バリエーションを増やす

ブロッコリー、かぼちゃ、にんじん、ほうれん草は、緑黄色野菜ですので栄養も豊富です。

また、同時にお弁当の見栄えもぐんとよくなり、彩りよくしてくれます。茹でるだけで加えられるのも嬉しいですよね。

味付けのバリエーションとして、

かつおぶし+しょうゆ、

塩+ごま油、

酢+オリーブオイル+塩、

ケチャップマヨネーズ、

すりごま+しょうゆ、

市販のドレッシング

などでいろいろ変えるだけでもバリエーションはできます。

チーズをのせて電子レンジでチン!とするだけでもいいですね。

ツナやサバ缶を使って魚料理も!

お弁当に魚料理はなかなか難しいですが、たまには魚のお弁当もいれたいですよね。

でも朝から魚を焼きたくない!という場合には、お刺身をフライパンで軽くやいたり、サバの味噌煮とじゃがいもを電子レンジでチンしたり、ツナ缶とにんじんで炒めてみたりなど、缶詰を上手につかうと簡単にお魚料理をお弁当にいれることができますよ。

中でもサバの味噌煮缶は味付けもしっかりしているので、一緒に野菜も組み合わせて味付けいらずにもなりますのでお勧めです。

無理なく学童保育生活を親子で楽しめますように!

参考文献

著者のプロフィール

記事

お問い合わせ

母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。

当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。