離乳食の味付け・塩分について管理栄養士が解説

離乳食の味付けはどのくらい?いつから味を付けたらいいの?どのくらい塩分つかっていいの?なぜ減塩?と悩みますよね。

今回はそのようなお悩みに対して、離乳食の味付けの基本、使用する調味料、注意点について詳しく解説します。

離乳食の味付けでは薄味が基本

離乳食では、赤ちゃんのからだが未熟です。

このため、塩分を控えめにすることが基本であると言われています。

しかしながら、乳児の減塩の理由は下記を含んださまざまな要因と言えるでしょう。

離乳食が、薄味・減塩である4つの理由

1.乳児の腎機能の未熟さ

2.味覚の成長にあわせる必要性

3.将来的な生活習慣病予防

4.家族全員の健康のため

つまり、離乳食で塩分を控える理由は、赤ちゃんの腎臓は未熟であり、過剰な塩分を分解する能力が弱いことです。

また、塩分の過剰摂取は将来的に腎機能の悪化や高血圧のリスクを高める可能性があるということもいえます。

以下、もう少し掘り下げてご説明します。

1は専門職向けなので、その他の方は飛ばしてください。

1.乳児の腎機能の未熟さ

腎臓の機能を表す指標の1つ、体表面積あたりの糸球体濾過量(GFR)は、出生時では成人のおよそ1/5程度ほどしかありません。しかし、発達とともに機能するようになり、2歳前後で成人と同程度になります1)。

糸球体自体は血液の浸透圧を直接保つ役割は持ちませんが、糸球体でのろ過の仕組みは間接的に体液の浸透圧バランスを維持するのに重要な役割を果たしています。

糸球体でろ過された後も、血漿中のアルブミンは血液に残ります。アルブミンが膠質浸透圧を維持し、水分が血管外へ漏れすぎるのを防ぎます。

浸透圧の調整はその後の尿細管での再吸収によって行われるという仕組みです。

また、血清クレアチニン(sCr)も変化し、この数値の増加はどちらかというと腎機能の低下を意味しますが、筋肉増加と関連するため、乳児においては生後で変動はあるものの、大きな腎機能低下は意味しません。(低栄養の時には数値低下がみられるので、ここでは指標とは考えないほうがいいでしょう)

さて他に腎機能を表す指標として、血清シスタチンC(sCysC)があげられます。

新生児期 1.5 mg/L程度→生後3ヶ月 1.1 mg/L程度→1才 0.9 mg/L程度と変化し、

sCysCは2才でほぼ成人同様の0.8 mg/L程度となります。

腎臓がほぼ成人同様になるのは、2才ごろ

これらの数値だけで簡単に判断することはできませんが、

腎機能はさまざまな腎臓を表す指標からも、

腎臓の機能がほぼ成人同様になるのは、2才頃であると言えるでしょう。

2.味覚の成長にあわせる必要性

乳児(赤ちゃん)は、大人よりも味覚が敏感です。

そのため、薄味でも十分に味を感じることができます。

したがって、離乳食では、なるべく素材そのものの味を楽しませることが推奨2)されています。

今まで母乳やミルクしか飲んでいないので、あまり濃い味付けはびっくりしてしまいますよね。

3.将来的な生活習慣病予防

塩分などの味付けは、濃い味付けに慣れてしまうと、

どうしてもエスカレートしてしまいがちです。

今後長く続く食生活において、乳児期から濃い味に慣れてしまうと、

幼児期学童期青年期とどんどん味が濃いものを求めてしまい、

気づいたら将来的に生活習慣病に繋がってしまうかもしれません。

乳児期だけではなく、幼児期もその先もずっと生活習慣病予防のために減塩する必要があります。

4.家族全員の健康のため

離乳食づくりは、家族全体の食事の見直し期間でもあります。

離乳食を作ることで家族全員の食事を薄味にもどす1つのきっかけでもあるのです。

実際に、離乳食のガイドにも、

離乳期は、両親や家族の食生活を見直す期間でもあるため、現状の食生活を踏まえて、適切な情報提供を行うことが必要である。

厚生労働省「授乳·離乳の支援ガイド(2019年改定)」2)

と記されています。

家族全員の減塩になるといいですね。

家族全員の減塩になるといいですね。

管理栄養士

赤ちゃんの塩分はどのくらい?

以上の点から、赤ちゃんの塩分はなるべく少な目がいいのですが、

では、詳しい塩分の数値はいくつ?とよくご質問をいただきます。

では、どのくらいの味付けにしたらいいのでしょうか。

メールマガジンのご案内

妊娠中と子どもの食事について、月1回ほどお届けしています。

赤ちゃんの塩分量と大人の塩分量の比較

| 年齢層 | 推定エネルギー必要量 (kcal/日) | 食塩相当量 目標量(g/日)*は目安量 |

|---|---|---|

| 6 〜8ヶ月 | 650(男児) 600(女児) | 1.5g*(目安量) |

| 9〜11ヶ月 | 700(男児) 650(女児) | 1.5g*(目安量) |

| 1〜2歳 | 950(男児) 900(女児) | 3.0g未満(男児) 2.5g未満(女児) |

| 30‐49歳 | 2,750(男性) 2,050(女性) | 7.5g未満(男性) 6.5未満(女性) 【推定平均必要量は1.5g】 |

「日本人の食事摂取基準」2025年 より算出 *目安量

離乳食の塩分や味付けに悩む方とのQA

たしかに塩分量は5分の1ですが、エネルギーとの比較を見てください。

乳児は700kcalで1.5gですね。

約4倍で2750Kcalになりますので、大人で換算するとこの味付けは6.0g相当といえます。

7.5g目標のところの6.0gということになります。実は食べる量で考えたら、あまり変わらないということになりますね。

たしかに塩分量は5分の1ですが、エネルギーとの比較を見てください。

乳児は700kcalで1.5gですね。

約4倍で2750Kcalになりますので、大人で換算するとこの味付けは6.0g相当といえます。

7.5g目標のところの6.0gということになります。実は食べる量で考えたら、あまり変わらないということになりますね。

管理栄養士

父が高血圧予備軍なので、よく「1日6g未満を目指して減塩」って言っています。

そのくらいの味付けですね。

父が高血圧予備軍なので、よく「1日6g未満を目指して減塩」って言っています。

そのくらいの味付けですね。

また、離乳食期は母乳やミルクで半分くらいのエネルギーを摂っている時期なので、

食事のエネルギーはもっと低いことから、

塩分は大人とあまり大きく変わらないという見方もできます。

ですが、私たち大人は実際約10gほど摂っている4*)と言われていますので、

大人と同じではちょっと濃すぎるというわけなのです。

また、離乳食期は母乳やミルクで半分くらいのエネルギーを摂っている時期なので、

食事のエネルギーはもっと低いことから、

塩分は大人とあまり大きく変わらないという見方もできます。

ですが、私たち大人は実際約10gほど摂っている4*)と言われていますので、

大人と同じではちょっと濃すぎるというわけなのです。

管理栄養士

本データにおいて着目したいのが、

「目標値」なのか「目安値」なのかです。

乳児は目安値であり、これは基本的な哺乳量と離乳食量から算出されています。

つまり、乳児分野における日本人の食事摂取基準は、

根拠がとても少ないのです。

成人は、なるべく健康でなおかつ実現可能な範囲の目標値として定められています。

つまり、そもそもの算定基準が異なるため安易に比較をすることもできません。

<食事摂取基準の算定値>

・母乳から摂取する塩分 0.19g/日

母乳中食塩相当量 0.34g×1日平均哺乳量0.53L₌0.19g

・離乳食から摂取している塩分1.24g(ナトリウム487㎎/日)

となります。

よって、離乳食からとる食塩相当量の目安値は1.24gとなります。

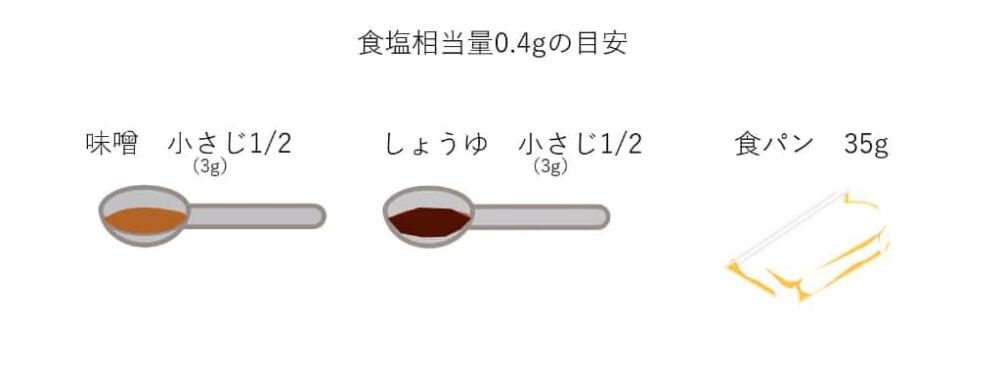

離乳食の塩分目安

数値上は生後6~11ヶ月での食塩目安は1.24g/日となります。

すなわち、

離乳食の1食あたりの塩分は0.4g

とも考えることができます。

しかし、現状値であるため、参考になりません。

大切な指標は、

本記事冒頭の、味覚の成長にあわせる必要性や将来的なものに対する影響です。

離乳食の味付けは大人の味の半分に

あまり濃い味付けは赤ちゃんもびっくりしてしまいますし、

濃い味に慣れてしまうのはよくないので、

離乳食づくりをきっかけに大人も一緒に減塩を考えてみましょう。

そもそも大人の現状が塩分過多です。

離乳食は大人がおいしいと思う味の約半分くらいに薄めるのが良いでしょう。

大人が現状10gほどとっていて、WHO基準は成人でも1日5gのため、

まずは半分にしましょう。

大人の食事にもいかせる離乳食の減塩を考慮した味付けのコツ

うまみを加える

- だし(和風、ブイヨンなど)

- 鰹節やしらす等の魚

- トマト

- 粉チーズやミルクなどの乳製品

減塩でうまみを活用することは、離乳食だけではなく生活習慣病予防でもよく言われている手法です。

ごくごくと塩分のあるスープ類を飲まない

みそ汁やコンソメスープなど、塩を含むスープ類はなるべく少なくしましょう。

スープ類は、具沢山にして野菜を食べるイメージにするのが減塩のコツの1つです。

しょうゆや味噌はどのくらい?

よく、味噌やしょうゆはどのくらいまで離乳食に使っていいか?と聞かれることがあります。

計算上は、1食あたり0.4gの塩分となり、これはしょうゆや味噌の3gに相当します5)。

これは参考であって、根拠がないこともわかりました。

では、味噌3gを目安にしますね。

これは参考であって、根拠がないこともわかりました。

では、味噌3gを目安にしますね。

塩分は味噌だけではなく、さまざまな食材に含まれるナトリウムから換算されていたりもしますし、

他にも隠れた塩分って意外とあるので、味噌汁だけではないのです。

たとえば、パン35g(6枚切りの約半分)にも同様の塩分が含まれているのです!

塩分は味噌だけではなく、さまざまな食材に含まれるナトリウムから換算されていたりもしますし、

他にも隠れた塩分って意外とあるので、味噌汁だけではないのです。

たとえば、パン35g(6枚切りの約半分)にも同様の塩分が含まれているのです!

管理栄養士

たしかに他にも食品に塩分入っていますよね。

たしかに他にも食品に塩分入っていますよね。

離乳食は、いろいろなものを食べて「食べるって楽しいな」ということを

少しずつ赤ちゃんが理解していく場の提供です。

細かいことを考えすぎず、汁物はなるべく少なくして具を楽しむなど、おいしく食べられる方法を見つけてくださると嬉しいです。

だから「なんとなく減塩」というわけなのですね。

不安かと思いますが、調味料の量などの数字だけを追い求めないでくださいね。

食べにくいものは味を多少つけて、食べやすいものはほとんど味を付けないなど、メリハリはある程度あっていいものですよ。

離乳食は、いろいろなものを食べて「食べるって楽しいな」ということを

少しずつ赤ちゃんが理解していく場の提供です。

細かいことを考えすぎず、汁物はなるべく少なくして具を楽しむなど、おいしく食べられる方法を見つけてくださると嬉しいです。

だから「なんとなく減塩」というわけなのですね。

不安かと思いますが、調味料の量などの数字だけを追い求めないでくださいね。

食べにくいものは味を多少つけて、食べやすいものはほとんど味を付けないなど、メリハリはある程度あっていいものですよ。

管理栄養士

離乳食はいつから味を付けてもいい?

離乳食は、いつから味を付けても構いません。

しかし、今まで母乳やミルクの薄い塩分と甘味しかしらない赤ちゃんに濃い味はびっくりしてしまいますので、最初は特に味を付けなくてもいいでしょう。

最近赤ちゃんの食事の進みがよくないなと思ったら、少し味噌などで味を付けたりするといいですね。

トマト味やミルク味もおすすめです。

【関連記事】化学調味料 無添加とは?消費者庁のガイドラインに学ぶ

まとめ:「なんとなく薄味」がほどよいバランス

離乳食の味付けは、赤ちゃんの健康を考慮し、薄味を基本とすることが大切です。

味付けの調整は調味料の量だけで考えるのではなく、

赤ちゃんがびっくりしない程度の大人がおいしいと思う味の半分程度をなんとなくの目安としましょう。

離乳食の減塩のコツは、うまみをいかしたり、塩分のある汁物をごくごく飲むようなことを避けたりできるといいでしょう。

また、健康的な食生活を送るために、家族全員でできる限りの薄味を心がけることが重要です。

離乳食は、特別な食事と考えず、家族全員で薄味のものを食卓を囲んで赤ちゃんと一緒に食べましょう。

メールマガジンのご案内

妊娠中と子どもの食事について、月1回ほどお届けしています。

参考文献

- 日本小児腎臓病学会小児CKD対策委員会.小児慢性腎臓病(小児CKD):小児の「腎機能障害の診断」と 「腎機能評価」の手引き(2025年7月6日 閲覧)

- 厚生労働省.授乳・離乳の支援ガイド(2025年7月6日 閲覧)

- 厚生労働省.日本人の食事摂取基準2025年」(2025年7月6日 閲覧)

- 厚生労働省.令和5年 国民健康・栄養調査」結果:(2025年7月6日 閲覧)

- 文部科学省.日本食品標準成分表(八訂)増補2023年(2025年7月6日 閲覧)

4)より

食塩摂取量の状況(20歳以上)男性10.7g、女性9.1g、総数9.7g/日/人 であった

5)より

<調味料類> (しょうゆ類) こいくちしょうゆ 3gの食塩相当量 0.435g

<調味料類> (みそ類) 米みそ 淡色辛みそ 3gの食塩相当量 0.372g

こむぎ [パン類] 角形食パン 耳を除いたもの 36gの食塩相当量 0.396g

著者のプロフィール

-

一般社団法人 母子栄養協会 代表理事

女子栄養大学 生涯学習講師

NHK「すくすく子育て」他 出演

女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている

記事

レシピ2026年1月28日離乳食のかたゆで卵の冷凍レシピ アレルギー対策にも!

コラム2026年1月8日プルーンやレーズンは本当に“鉄が多い果物”か?成分表から検証

コラム2025年12月21日クッキング保育の注意点|原材料チェックと検食の重要性

コラム2025年12月17日妊娠中にアボカドを食べると、赤ちゃんのアレルギーは減るの?

お問い合わせ

母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。

当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。