保育園など児童福祉施設における食事の提供ガイド、改訂からみる現状の問題点と今後の課題点

保育所・保育園などを含む児童福祉施設の食事提供は、近年特に話題になっています。

現在、厚生労働省(こども家庭庁に移管)より、児童福祉施設等における食事提供ガイドが改訂される動きがありますが、

これをどう考えたらいいのか。

給食のに関するガイドライン動きやそららの活用方法、

問題点について考えていきましょう。

児童福祉施設とは保育所や児童養護施設等のこと

児童福祉施設とは、端的に説明すると子どものための

保育、保護、養護を行う施設のことで、

児童福祉法第七条によれば、児童福祉施設は次のように定義されています。

「児童福祉施設とは児童福祉施設とは、

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園、児童厚生施設、

児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、児童心理治療施設、児童自立支援施設、

児童家庭支援センター及び里親支援センターとする」1)

とされています。

つまり、児童福祉施設とは、

保育所だけではなく、助産施設や児童養護施設なども含まれます。

保育所における栄養管理

保育園は栄養士が必置義務ではない現状

保育所(保育園など)や、こども園は、この児童福祉施設に含まれ、元来より

乳幼児期には、よりよい食事を望み、安全安心できる対応が望まれています。

しかし、保育園(保育所)栄養士が必置ではないのが事実です。

保育所には、保育士、嘱託医、および調理員を置かなければならないという必置義務はあります2)が、

栄養士は必置義務ではありません。

栄養士加算

したがって保育所において、栄養士は必置義務ではありませんが、

いわゆる補助金を出すので、

なるべく置いて欲しいという政府の意向が入っているのが「栄養士加算」です。

栄養士加算とは、保育所などにて給食を提供する場合に、

栄養士を雇うための加算であり献立作成や

アレルギー助言などの指導をするための加算となります。

下記が基準からの引用です。

栄養士加算の要件は、

3)こども家庭庁:特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について,

食事の提供にあたり、栄養士を活用(注1)して、栄養士から献立やアレルギー、アトピー等への助言、食育等に関する継続的(注2)な指導を受ける施設に加算する。

(注1)栄養士の活用に当たっては、雇用形態を問わず、嘱託する場合や、栄養教諭、学校栄養職員又は調理員として栄養士を雇用している場合も対象となる。

(注2)年間を通じて活用している場合に対象とする(年度途中で新たに開設した施設については、施設の開設以降、年間を通じて活用(期間が6ヶ月以上となること。)している場合に対象とする。)

管理栄養士

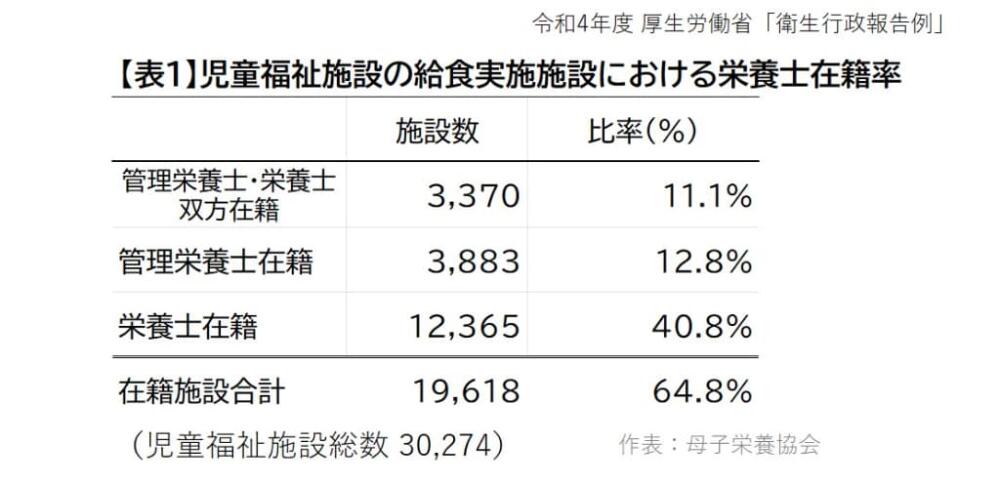

保育所に栄養士が配置されている割合

アレルギーや離乳食など、命にもかかわる調理現場なのにもかかわらず、

栄養士の配置率が64.8%というのが現実です【表1】【表2】5)。

2015年に、保育所の栄養加算が適用されるようになり、

以前の配置率58.4%よりは若干あがったようではありますが、

給食を提供している児童福祉施設でこの割合は、かなり低いといえると筆者は思います。

つまり残り約35%には栄養士が不在のまま給食を提供しています。

これは保育所だけではなく、児童福祉施設のうち、給食を提供している場合の総数になりますので、

保育園以外で給食を提供している養護施設なども含みます。

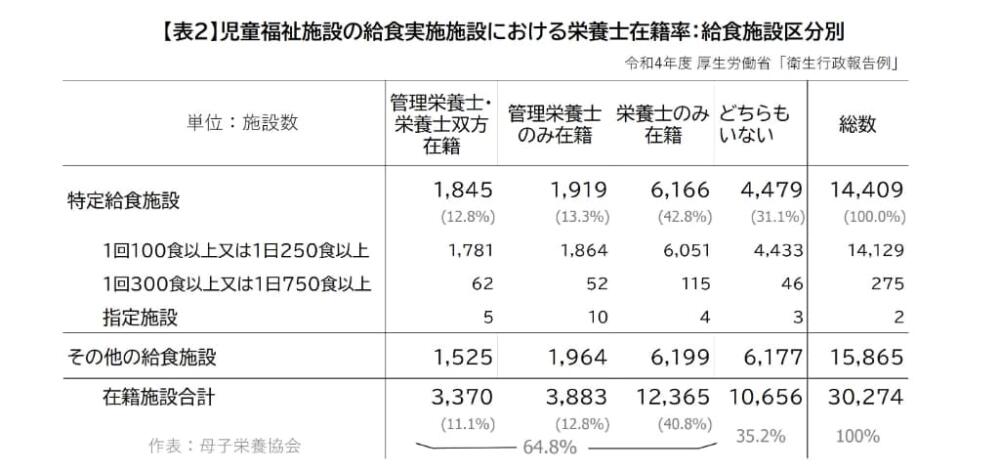

特定給食施設は、

「特定かつ多数の者に対して継続的に1回100食以上又は1日250食以上の食事を提供する施設」であって、

その他の給食施設とは、

「特定給食施設以外の施設で、特定かつ多数の者に対して継続的に食事を提供する施設。特定給食施設としての食数に満たない給食施設」のことをいいます。

つまり、ここでは、1回100食未満の施設をさすといっていいでしょう。

保育園給食の食事の提供における問題点

保育所においては、自園調理、外部調理委託、外部搬入などがあります。

「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」(昭和23 年厚生省令第 63 号)では、保育所に調理室を設けることとされており、自園調理を行うことが原則とされました。

調理業務の委託や外部搬入が可能になることで保育園の食事提供が容易に

しかし、平成 10 年4月に調理業務の委託が可能となりました。

さらに、平成 16 年に構造改革特別区域法(平成 14 年法律第 189 号)の特例により、

公立で一定の条件を満たす場合に給食の外部搬入方式が可能となり、平成 22 年6月より、公私立問わず満3歳以上児には、給食の外部搬入方式が可能となりました。

管理栄養士

保育園の給食と関係するガイドラインが複雑

現状、保育所の給食を作成する上でもとになっているものは、

「保育所における食事の提供ガイドライン」であるとされていますが、

それだけでは網羅されておらずさまざまなガイドラインを複合的に読み込むことが必要です。

- 保育所における食事の提供ガイドライン

- 児童福祉施設における食事の提供ガイド

- 保育所におけるアレルギー対応ガイドライン

- 教育・保育施設等における事故防止及び事故発生時の対応のためのガイドライン

また、これらの中には、他ガイドラインを参照とする と書かれているものがあるため、

授乳離乳の支援ガイドや食物アレルギーガイドラインなどの最新のものを読み込む必要があります。

児童福祉施設における食事の提供ガイドの改定案

各自治体でこれらをまとめた冊子などを作っているものの、現状は切り貼りのような物も多く存在し、

保育園栄養士は勉強する場所を常に探していることでしょう。

これらを打破すべく、2024年には、「児童福祉施設における食事の提供ガイド」が改定される見込みです

「児童福祉施設における食事の提供ガイド」(2010年3月)及び「保育所における食事の提供ガイドライン」(2012年3月)を統合へ

これらをまとめるために「児童福祉施設における食事の提供ガイド」の改定が予定されています。

現行の児童福祉施設ガイドと保育所ガイドラインとでは、

重複する内容が多いことや、

一部の項目で不整合な内容も見られることから、

児童福祉施設ガイドに、保育所における食事提供ガイドラインを統合し、

よりわかりやすい記載となるよう全体の見直しを行う予定です。

これは、保育所のみなならず、乳児院、

児童養護施設、障害児施設等児童福祉施設における、

食事の意義・役割、食事の提供の考え方、食事の提供体制に、自然災害等の非常時への備え等

を提示することになっています。

各個人にみあったエネルギー計算でPDCAを回す必要性が

各施設において、こどもの身体状況や栄養状態に応じた食事計画の見直しや改善が図られるよう、

施設で提供することが適当なエネルギー及び栄養素の量の目標(給与栄養目標量)の

暫定値が記載されるようになります。

これにより栄養計画のPDCAサイクルをまわす必要性も問われ、さらに栄養士が必要とされることでしょう。

まとめ:保育園給食における栄養士の役割と処遇が課題

保育園給食は、子どもたちの健康に直接かかわる、とても有意義なものです。

例えば、保育園給食はどんなものでもいいとなったとしたら、

乳幼児期に多いアレルギー対応や、必要なエネルギー確保すらも難しくなるかもしれません。

そのためにも、各施設にて栄養士・管理栄養士をしっかり配置する必要があるでしょう。

管理栄養士

また、栄養士における仕事は、アレルギー対応、事故の少ない給食調理、

衛生的な調理、栄養計算、食材手配などとても多岐にわたります。

とても忙しく、交代要員がいなくて休めないなどの職場環境の悪さで

なかなか栄養士が定着しないのも実情かもしれません。

しっかりとした園の経営のためにも、これからはじまる新しいガイドラインを理解できる栄養士の確保、

及び人材の育成、またそこに対する報酬改善などを検討したいものです。

参考文献

- 児童福祉法 (昭和二十二年:法律第百六十四号)第七条.(2024年6月13日 閲覧)

- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第四十五条の規定に基いた「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)」.(2024年6月13日 閲覧)

- こども家庭庁.特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について 文科初第483号 (2024年6月13日 閲覧)

- 文部科学省.特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について,府政共生第350号(2024年6月13日 閲覧)

- 厚生労働省.令和4年度衛生行政報告例 第2章栄養 3「給食施設数・管理栄養士数・栄養士数・調理師数,特定給食施設-その他の給食施設・施設の種類別(2024年6月13日 閲覧)

- こども家庭庁.保育所における食事の提供ガイドライン

- みずほリサーチ&テクノロジー株式会社.厚生労働省 令和4年度子ども・子育て支援推進調査研究事業「児童福祉施設等における栄養管理や食事の提供の支援に関する調査研究(2024年6月13日 閲覧)

著者のプロフィール

-

一般社団法人 母子栄養協会 代表理事

女子栄養大学 生涯学習講師

NHK「すくすく子育て」他 出演

女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている

記事

コラム2026年1月8日プルーンやレーズンは本当に“鉄が多い果物”か?成分表から検証

コラム2025年12月21日クッキング保育の注意点|原材料チェックと検食の重要性

コラム2025年12月17日妊娠中にアボカドを食べると、赤ちゃんのアレルギーは減るの?

コラム2025年12月14日「コーヒー等のカフェインは鉄吸収を阻害」は誤解!原因物質タンニンと飲み物

お問い合わせ

母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。

当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。