食育とは?第4次食育推進基本計画の重要性と実施例

食育と称してさまざまな情報が飛び交う昨今ですが、こういう時だからこそ、食育基本法に基づいて提唱されている「第4次食育推進基本計画」をしっかり見直し、情報に左右されることなく

健康的な食生活や、自然にやさしく社会や文化を守る活動 を考えてみたいものです。

今回は2025年度が最後となる第4次食育基本計画についてお話します。

食育とは:定義と重要性

食育とは、経験を通じて食に関する正しい知識を身につけ、「食」を選択するちからを習得し、

健全な食生活を実践する力を育む教育のことです1)。

食育基本法では、食育は、知育、徳育、体育の基礎となるものとされています2)。

間違えられがちな「食育」

食育とは、目的がどこにあるかを定める必要があります。

例えば、

・本を読む

・いただきますと言う

なども立派な食育の1つです。

しかし、なぜか保育園などでは、

調理体験(クッキング保育)こそが食育

ととられられることがあります。

保育所では保育所保育指針で定められている、食育の目標があります

- お腹がすくリズムのもてる子ども

- 食べたいもの、好きなものが増える子ども

- 一緒に食べたい人がいる子ども

- 食事づくり、準備にかかわる子ども

- 食べものを話題にする子ども

管理栄養士

食育とは、あくまでも「食」に関する正しい知識を持ってもらうようにおこなうことであり、

なにかを押し付けたり、好き嫌いをなくすべく頑張ることでもありません。

では、食育とは具体的にどのようなことなのか、

私たちは食育を考えようとしたときにどうしたらいいのか、その指標は「食事基本計画」にあります。

食育基本計画は

第4次食育基本計画の概要

第4次食育基本計画は、2021年度から2025年度までの5年間を対象とした施策で、

国民の食に関する知識向上や健康的な食生活の実現を目指しています。

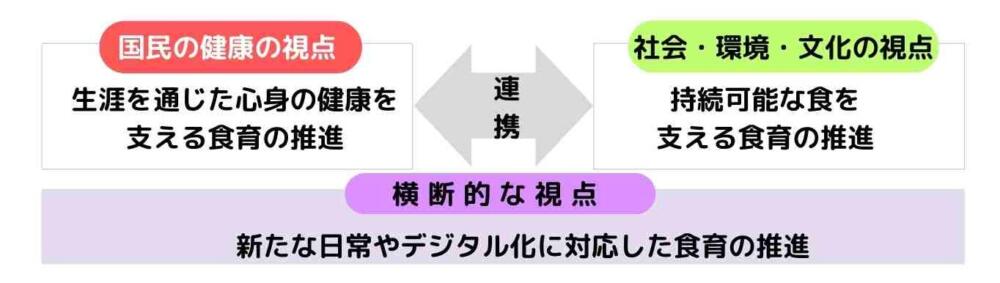

この計画は、以下の3つの基本方針を掲げています1)

| 1.生涯を通じた心身の健康を支える食育の推進 |

| 2.持続可能な食を支える食育の推進 |

| 3.新たな日常やデジタル化に対応した食育の推進 |

この、第4次食育基本計画の3つの関係性は下図のようになります。

それぞれ視点が異なるのです。

国民の健康だけではなく、社会や文化の意味でも必要なことがあるということが

お分かりいただけると思います。

これらの方針は、SDGsの観点からも重要です。

食育を通じて社会全体の健康と持続可能性を高めることを目指しているのです1)。

さて、これらの食育目標には、具体的な数値目標がありますので、下記にご紹介します。

少し長いですが、何をやってみたいかという目でお読みください。

皆様ができていることはありますか?

第4次食育推進基本計画における食育の推進に当たっての目標

管理栄養士

| ①食育に関心を持っている国民の割合 | 83.2%→90%以上 |

| ②朝食又は夕食を家族と一緒に食べる「共食」の回数 | 週9.6回→週11回以上 |

| ③地域等で共食したいと思う人が共食する割合 | 70.7%→75%以上 |

| ④朝食を欠食する子供の割合 | 4.6%* →0% |

| ⑤朝食を欠食する若い世代の割合 | 21.5%→15%以下 |

| ⑥栄養教諭による地場産物に係る食に関する指導の平均取組回数 | 月9.1回*→月12回以上 |

| ⑦学校給食における地場産物を使用する割合(金額ベース)を現状値(令和元年度)から維持・向上した都道府県の割合 | 90%以上 |

| ⑧学校給食における国産食材を使用する割合(金額ベース)を現状値(令和元年度)から維持・向上した都道府県の割合 | 90%以上 |

| ⑨主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日食べている国民の割合 | 36.4%→50%以上 |

| ⑩主食・主菜・副菜を組み合わせた食事を1日2回以上ほぼ毎日食べている若い世代の割合 | 27.4%→40%以上 |

| ⑪1日当たりの食塩摂取量の平均値 | 10.1g*→ 8g以下 |

| ⑫1日当たりの野菜摂取量の平均値 | 280.5g*→350g以上 |

| ⑬1日当たりの果物摂取量100g未満の者の割合 | 61.6%*→30%以下 |

| ⑭生活習慣病の予防や改善のために、ふだんから適正体重の維持や減塩等に気をつけた食生活を実践する国民の割合 | 64.3%→75%以上 |

| ⑮ゆっくりよく噛んで食べる国民の割合 | 47.3%→55%以上 |

| ⑯食育の推進に関わるボランティア団体等において活動している国民の数 | 36.2万人*→37万人以上 |

| ⑰農林漁業体験を経験した国民(世帯)の割合 | 65.7%→70%以上 |

| ⑱産地や生産者を意識して農林水産物・食品を選ぶ国民の割合 | 73.5%→80%以上 |

| ⑲環境に配慮した農林水産物・食品を選ぶ国民の割合 | 67.1%→75%以上 |

| ⑳食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合 | 76.5%*→80%以上 |

| ㉑地域や家庭で受け継がれてきた伝統的な料理や作法等を継承し、伝えている国民の割合 | 50.4%→55%以上 |

| ㉒郷土料理や伝統料理を月1回以上食べている国民の割合 | 44.6%→50%以上 |

| ㉓食品の安全性について基礎的な知識を持ち、自ら判断する国民の割合 | 75.2%→80%以上 |

| ㉔推進計画を作成・実施している市町村の割合 | 87.5%*→100% |

左側数字が令和2年(*は令和元年)の数値→黒太字は令和7年の目標値。

黄色のマーキングは、

保育園や乳幼児向け保護者なども含めた食育でできそうなことを独断でマークしたもの。

管理栄養士

計画に裏付けができるものを

食育は第4次食育基本計画にとどまるものではなく、保育所や家庭、地域社会などでの実践が重要です。

つまり、実際にどのようなことをおこなうと

どういうメリットがあるのかを考える必要があります。

食育活動から計画を反対に考えてみましょう。

例1:買い物にいく

子どもと一緒に市場やスーパーに行くことで、

計画の実行に近づけられるでしょうか。

実はたくさんの食育目標に近づいているかもしれません。

上記の①はもちろんですが、

⑱の生産者や⑲環境 も意識するような声掛けや、

たくさん買いすぎないように⑳フードロスも考えられるかもしれませんね。

また⑨食事のバランスをとる、⑫野菜をたくさん買うなどの

話もできたら、

それ以外もたくさんの目標に近づけることができそうです。

例2:食材の話をする

絵本などを読んだときに、食材が出てきたら

「だいこんだね!この前食べたね!」などと

少し話を膨らましたりすることでも、

⑨食事のバランスをとる、

⑫野菜摂取

の目標に近づけることができるかもしれませんね。

また、具体的な料理名をあげてみることで、下記も興味がでるかもしれません。

㉑家庭料理の継承

㉒郷土料理や伝統料理 など

これらの活動を通じて、

子どもたちは食に対する感謝の気持ちや、食を選ぶ力を育むことができます。

例3:野菜をたくさん食べられるレシピを紹介する

野菜をたくさん摂りたい、摂らせたいと思っていても、実践できない人は多いものです。

そのため、お給食だよりや、ネットで

簡単に野菜をたくさん食べられるレシピを紹介するのはいかがでしょうか。

上記は、冷凍のブロッコリーをつかったポタージュのレシピです。(レシピは▶小冊子まほうのレシピに掲載中)

料理が苦手だったり、時間がなかなか取れない方などにむけて、

⑫野菜摂取を目的としています。

しかし、目標と離れている点もあります。

このレシピは、ポタージュなので、

⑮噛むことの目標とは遠くなってしまいますし、

冷凍野菜を使っているために⑱生産者を意識した食材選びとも遠くなってしまいます。

しかし、すべてを満たすのは難しいので、今回は、この目標に向かって発信する!というような考え方ができるといいでしょう。

保育所保育指針の食育と何が違う?

冒頭でもお話しした「保育所保育指針における食育の目標」には、

下記のようなものがあります。

① お腹がすくリズムのもてる子ども

② 食べたいもの、好きなものが増える子ども

③ 一緒に食べたい人がいる子ども

④ 食事づくり、準備にかかわる子ども

⑤ 食べものを話題にする子ども

これは、食べたいものとして、野菜が入れば、

⑫野菜摂取などが目標に近づくかもしれませんね。

また、一緒に食べたい人がいるというのは、

まさに食育基本計画の②や③の共食のことになります。

保育所においてこれらを実施することも

食育基本計画とは大きく離れていないので、

どちらでも構いません。

もし、皆様が保育所において食育計画を書く場合は、

どちらかに沿いましょう。

大切なのは、単なるイベントで終わらない「食育の意義」を考えていることです。

食育を実行する時に気を付けたいこと

SNSやネットでみられる、「〇〇は危険」や、

「食べてはいけないもの〇選」のようなものを配信したりすることは、決して食育ではありません。

また、㉓食品の安全性というのは、衛生など食中毒について基本的な事項を知らせることであるので、根拠のないものを発信しないように気を付けることは、とても大切な食育です。

食育のネタがないと困ったら

もし、ネットやお便り、お教室運営などで食育のネタがないな…と困ったら、

⑪⑭減塩

⑫野菜摂取

⑬果物100g以上摂取 など

がとてもやりやすくわかりやすく伝えられるかもしれませんね。

また、

⑮よく噛む

⑨主食主菜副菜 揃える

などもやりやすいでしょう。

【関連記事】保育園栄養士が語る!子どもが喜ぶおもしろい食育の取り組み

まとめ

食育は、単なる教育の一環ではなく、私たちの生活全体に深く根ざした重要な活動です。

第4次食育基本計画を守ることは、国民の健康を守るために必要不可欠です。

2025年は、この基本計画の最後の年。国民全体で、この目標に向けて伝えていきたいものです。

そのためには、計画だけではなく、家庭や保育所で少しずつ実践していくことで、

より豊かな食育を実現することとなります。

あなたは、どの目標について達成したいと思いましたか?

-

食育とは、経験を通じて食に関する正しい知識を身につけて「食」を選択するちからを習得することです。このことにより、健全な食生活を実践する力を育みます。日本では食育基本法というものに基づいています。

-

まず、食育推進基本計画に基づいて、保育園でも考えていきましょう。また、保育所保育指針も参考にしましょう。例えば、「野菜の摂取量をあげる」という目標のために、野菜と親しみをもつ。触ってみる。育ててみる…などを考えていきましょう。絵本なども有効な媒体です。

-

食育は本来「正しい知識」を意味します。食品衛生や、食事バランスなどを伝えていきます。一方で偏った栄養を指導したりすることは間違えているといえるでしょう。きちんと食育推進基本計画に基づきましょう。

参考文献

著者のプロフィール

-

一般社団法人 母子栄養協会 代表理事

女子栄養大学 生涯学習講師

NHK「すくすく子育て」他 出演

女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている

記事

お問い合わせ

母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。

当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。