賞味期限と消費期限の違いの解説と歴史的経緯

食品の安全性と品質を確保するために、「消費期限」と「賞味期限」の違いはしっかり理解できるといいですね。

最近ニュースで目にすることも増えて、ご質問もいただきくようになりました。

これらの期限表示ニュースについて、またそれらの違い、歴史的背景、そしてよくあるご質問について、解説します。

食品の期限表示に関する、現在の状況(ニュース)

消費者庁では現在、食品ロス削減の観点から、食品の期限表示のあり方を見直しています。

「食品期限表示の設定のためのガイドラインの見直し検討会」が行われており、2025年3月には第5回の会議が行われました1)。

なるべく期限を長くして食品ロス削減へ

このガイドライン見直し検討会では、事業者が設定する消費期限や賞味期限を、食品の特性に応じてなるべく長く設定するよう求めるガイドラインの改正案を示しています。

これにより、食品の無駄を減らし、持続可能な消費を促進することが期待されています。

食育基本法に基づいた、第4次食育基本計画では、「持続可能な食を支える食育の推進」が3本柱の1つとして掲げられています2)。

消費期限と賞味期限 の定義と違い

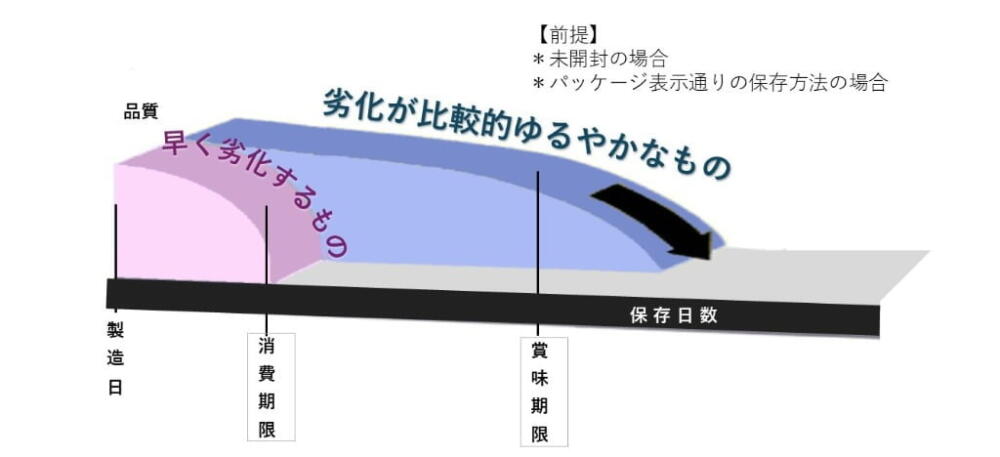

簡単に説明しますと、消費期限は「安全に食べられる期限」、賞味期限は「おいしく食べられる期限」を表します。

消費期限は5日以内など*、早く劣化するものにに表記されます。

これらの期限は、未開封かつ表示された保存方法を守った場合に適用されます。

消費期限

| 表示対象 | 品質が急速に劣化する食品 |

|---|---|

| 期限の意味 | 腐敗や劣化によって安全性を欠くおそれがない期限 (安全に食べられる期間) |

| 該当するおもな食品群 | ・弁当 ・サンドイッチ ・生鮮食品 ・生菓子など |

賞味期限

| 表示対象 | 品質劣化が比較的ゆるやかな食品 |

|---|---|

| 期限の意味 | 開封前であれば、風味や品質を損ねない期間 (おいしく食べられる期間) |

| 該当するおもな食品群 | ・スナック菓子 ・ペットボトル飲料 ・缶詰 ・レトルト ・即席めん類 ・冷凍食品 ・調味料 など |

消費期限が書いてあるものは、「劣化しやすいもの=足がはやいもの」。

賞味期限のものは「劣化がゆるやかなもの」ですので、消費期限と書いてあるものは、どこまでがおいしいというものはないのですよ。

例えば、

コンビニスイーツならプリンや生クリームを使うものは、消費期限。

焼き菓子などは賞味期限で書いてあるかもしれませんね。それは約5日以上日持ちがするものだからですね。

消費期限が書いてあるものは、「劣化しやすいもの=足がはやいもの」。

賞味期限のものは「劣化がゆるやかなもの」ですので、消費期限と書いてあるものは、どこまでがおいしいというものはないのですよ。

例えば、

コンビニスイーツならプリンや生クリームを使うものは、消費期限。

焼き菓子などは賞味期限で書いてあるかもしれませんね。それは約5日以上日持ちがするものだからですね。

管理栄養士

【関連記事】食中毒の潜伏期間と症状を徹底解説|食品別の特徴と対策

【関連記事】O-157とは?知っておきたい感染のリスクと予防策

消費者からのよくある質問とその回答

-

賞味期限が過ぎた食品は食べられますか?

賞味期限は、「おいしく食べられる期限」を示しています。未開封のままでしたら、期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではありませんが、風味や食感が損なわれる可能性があります4)。

ただし、未開封かつ表示された保存方法を守っている場合に限ります。

開封後であったり、暑いところに置いておく場合には、賞味期限以内であっても食べられないことがあります。 -

賞味期限しか表示されていない食品は、いつまで食べられますか?

賞味期限が表示されている食品は、品質が比較的劣化しにくいものです。賞味期限を過ぎてもすぐに安全性が損なわれるわけではありません。

ただし、あくまで「開封していない」ことが大切です。

消費者庁は、事業者が消費者からの求めに応じて、賞味期限を過ぎた食品がまだ食べられる期限の目安を情報提供することが望ましいとしています -

消費期限や賞味期限は、それぞれどんな食品に書かれますか?見分けるポイントは何ですか?

消費期限は、製造日を含めておおむね5日以内に品質が急速に劣化しやすい食品に表示されます。

しかし、現在では5日という目安にとらわれすぎず検査の上考えるようにと定められており、5日は目安にすぎません。

期限表示が導入された平成7年に厚生省(当時)及び農林水産省が通知した消費期限又は賞味期限を「5日」で区別する考え方は、用語の定義に反するので推奨されていません。

しかしながら、消費期限は劣化が早いものに使われます。

一方、賞味期限は、比較的劣化しにくい食品に表示されます。缶詰や高温加圧殺菌されているもの、冷凍食品などが該当します。

わかりにくいときは、冷蔵庫にしまうようなものは要チェックでみておくといいですよ。 -

牛乳の賞味期限が切れてしまいました。飲めますか?

牛乳はさまざまな種類があり、賞味期限が長く設定されているものもありますが、そうでないものは、未開封でなおかつ期限内に飲めるといいでしょう。

パスタや米を牛乳で煮るとたくさん牛乳が消費できるのでオススメです。

またレモン汁などをいれてカッテージチーズを作るのもいいですね。

賞味期限と消費期限の歴史的変遷

日本における食品の保存期限に関する表示は、1948年に始まりました。

当初は製造年月日が表示されていましたが、食品の品質保持や安全性を考慮されました。

次第に賞味期限や消費期限の表示が導入されるようになり、現在に至ります。

その間には、いわゆる品質保持期限として製造日から1年間などと表示していた時代もありました。

歴史的な変遷5)

- 1948年(昭和23年):一部の食品に製造年月日表示が義務付けられました。

(食品衛生法施行)対象食品は牛乳・ハム・缶詰など一部。 - 1961年(昭和36年):JASマーク品に原則として製造年月日を表示。

(JAS規格施行)対象食品はJASマーク品。その後1970年 JAS法改正により対象食品拡大 - 1976年(昭和51年):即席めん類のJAS規格及び品質表示基準の改正・製造年月日に加え、賞味期間及び保存方法の表示を義務付け。

→以降、合計26品目に賞味期間(期限)表示を義務付け。 - 1994年(平成6年):製造年月日+期限の表記ではなく、期限日を書く方向へ。劣化速度が速い食品に使用「使用期限」を表示。劣化速度が比較的緩慢な食品に「品質保持期限」を表示

- 1995年(平成7年):品質が急速に劣化しやすく、製造後製造日を含めおおむね5日以内に消費しなければ衛生上の危害が発生する恐れがある食品には「消費期限」を年月日で表示。

製造年月日表示から賞味期限と消費期限への移行が進んだ。 - 2001年(平成13年):全ての加工食品に賞味期限(品質保持期限)又は消費期限表示を義務付け

- 2003年(平成15年): 賞味期限と品質保持期限が統一され、賞味期限として表示されるようになりました。この変更は、国際規格との整合性を取るためのものでした。

- 2005年(平成17年):「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を策定

双方同じ意義だったのですが、法令によって若干の表記ゆれがあった時代もあったため、少し混乱したので、2003年「品質保持期限及び賞味期限の用語の統一について」という検討が行われ、2005年「「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を策定。そこから現在のような表記になっています。

双方同じ意義だったのですが、法令によって若干の表記ゆれがあった時代もあったため、少し混乱したので、2003年「品質保持期限及び賞味期限の用語の統一について」という検討が行われ、2005年「「食品期限表示の設定のためのガイドライン」を策定。そこから現在のような表記になっています。

管理栄養士

消費期限・賞味期限をどうやって決めている?

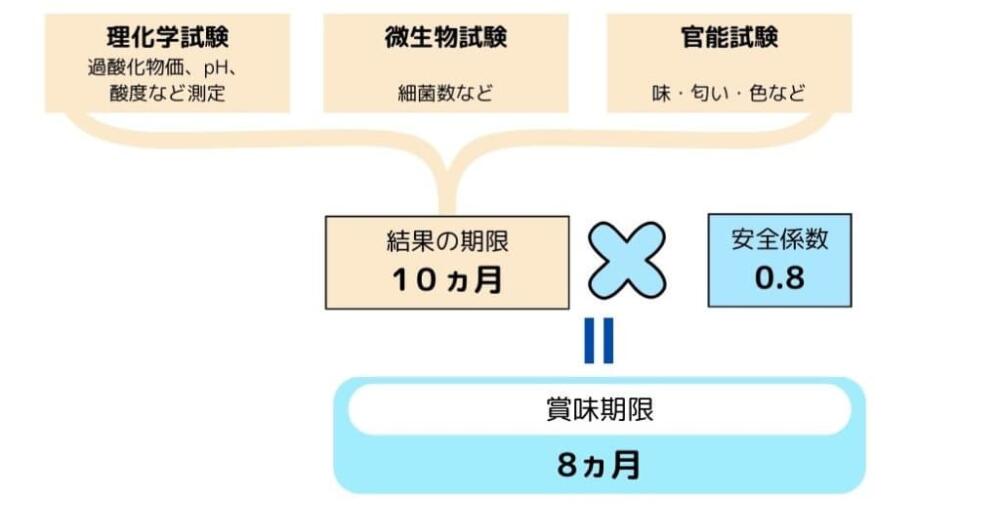

2005年のガイドラインでは、賞味期限の決め方は下記のように記されています。

①理化学試験 ②微生物試験 ③官能検査(喫食評価)で決めた期限に対して1未満の係数(安全係数)をかけて、指標において得られた期限よりも短い期間を設定することが基本6)とされていました。

また、しかしながら、商品アイテムが多いと1つ1つ試験をするのが大変なので、

類似している食品の試験・検査結果等を参考に期限を設定することも可能となっています。

例)日本缶詰びん詰レトルト食品協会・・・缶詰:18~36ヵ月、びん詰:12~24ヵ月

製粉協会・・・薄力・中力小麦粉で1年、強力小麦粉で6ヵ月

管理栄養士

賞味期限を延ばすための企業努力

今回、消費者庁では、食品廃棄を減らすための取り組みとして食品期限表示を見直ししています。

以前より、食品メーカーは食品ロス削減を目的としたさまざまな取り組みをしています。

全てではないと思いますが、いくつかご紹介します。

メーカーによる食品ロス削減の取り組み

- 包装技術の進化

脱酸素剤や防湿フィルム、ガス置換包装の採用により、食品の酸化や微生物繁殖を抑制可能になりました6)7)。 - 保存方法の複合化

加熱殺菌・pH調整・水分活性制御を組み合わせて品質劣化を遅らせる6) - 年月表示への移行

従来の「年月日」から「年月」表示に変更して、流通段階での廃棄を削減。

例)味の素⇒賞味期間1年以上の食品は「年月」表示8)。

キユーピー⇒製法や容器包装の改良による賞味期間延長と賞味期限の「年月」表示9)。 - 流通1/3ルールの見直し

メーカーから店頭に並べられるまで、いわゆる流通業界にある「1/3ルール」というのがありました。

製造から賞味期限の3分の1以内に納品を意味しており、法律ではなく商習慣として慣例化していました。

このため、まだ食べられるのに流通の段階で廃棄するような習慣がありました。

近年ではこれを見直す動きがあります10)。

月初なの?月末なの?と気にする必要もないくらいに、劣化がゆるやかであるものです。

日にちまで気にせず食べることができるという意味です。

月初なの?月末なの?と気にする必要もないくらいに、劣化がゆるやかであるものです。

日にちまで気にせず食べることができるという意味です。

管理栄養士

管理栄養士

2025年3月の食品表示見直しで求められていること

令和7年3月の「食品期限表示ガイドライン」見直しの報告書 では、

次のようにまとめています。

1.消費期限・賞味期限を科学的に判断すること

「5日以内が期限のものを消費期限とする」と誤解されているため、

定義(消費期限:安全性/賞味期限:品質)に基づいた表示が必要としました。

また、食品特性に応じて、リステリアや嫌気性菌なども考慮した方がよいことも示唆されています。

2.安全係数の見直し

今回「安全係数の0.8未満」は短いので「1」に近づけるようにとされました。

安全係数は、本来0.8と決まってはいません。

2005年「食品期限表示設定のためのガイドライン」では、「1未満」とされていました。

しかし、平成27年3月30日付の「食品表示基準Q&A」で目安として

「0.8以上を目安に設定することが望ましい」と書かれました12)。

つまり、法的な「強制」ではなく、ガイドライン上の参考値として使われていたものです。

今回は「なるべく1に近づける」ことをガイドラインとしてあらためて提唱しました。

今回2025年3月の食品表示の見直し検討会では、この安全係数が注目されました。

この安全係数をなるべく「1」に近づけて、実測値に近いものとするようにすることが求められました。

本来は法律などでの決まりでもないので、各メーカーで認識を再確認ということになります。

まとめ:食品の期限と食品ロスについて考えたいこと

第4次食育推進計画の中にも、「持続可能な食を支える食の推進」がありました。

具体的には食品ロス削減のために何らかの行動をしている国民の割合を80%にするという目標があります。

さて、私たち消費者には何ができるでしょうか。

1つは食品期限の正しい理解です。賞味期限と消費期限の違いをしっかりと理解し、安全でなおかつ経済的に食品を摂取していきましょう。

2つめは、計画をもって購入することでしょう。

必要以上に鮮度がいいものを求めすぎるのではなく、使い切れる量を適宜購入しましょう。

また、賞味期限はあくまでも未開封の状態を表すものなので、開封後はなるべく早く食べきるように心がけましょう。

【関連レシピ】牛乳消費レシピ!牛乳で炊く炊き込みご飯「タケちゃんマンライス」

参考文献

- 農林水産省.食品期限表示設定のためのガイドライン見直し検討会議事録(2025年3月29日 閲覧)

- 農林水産省.第4次食育基本計画(2025年3月29日 閲覧)

- 消費者庁.早わかり「食品表示ガイド」令和6年9月版(2025年3月29日 閲覧)

- 農林水産省.消費・安全-食育の推進-子どもの食育「消費期限と賞味期限」(2025年3月29日 閲覧)

- 消費者庁食品表示課.食品期限表示の設定のためのガイドラインの見直し検討会第1回(2025年3月29日 閲覧)

- 農林水産省.食品期限表示設定のためのガイドライン(2025年3月30日 閲覧)

- 凸版印刷株式会社.バリアフィルムの採用事例10選~食品編(2025年4月1日 閲覧)

- 味の素株式会社.ストーリー「賞味期限の表示変更"で一歩近づく食品ロス解消への道のり」(2025年3月30日 閲覧)

- キユーピー株式会社.サステナビリティー食品ロスの削減・有効活用(2025年4月1日 閲覧)

- 農林水産省. 食品リサイクル・食品ロス「 商慣習見直しに取り組む食品製造・小売事業者の公表」(2025年4月1日 閲覧)

- 株式会社環境科学研究所.「食品ロス削減のための賞味・消費期限延長技術の紹介」(2025年3月30日 閲覧)

- 消費者庁. 食品表示基準Q&Aについて. 消食表第140号. ;:(2025年4月1日 閲覧)

著者のプロフィール

-

一般社団法人 母子栄養協会 代表理事

女子栄養大学 生涯学習講師

NHK「すくすく子育て」他 出演

女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている

記事

レシピ2026年1月28日離乳食のかたゆで卵の冷凍レシピ アレルギー対策にも!

コラム2026年1月8日プルーンやレーズンは本当に“鉄が多い果物”か?成分表から検証

コラム2025年12月21日クッキング保育の注意点|原材料チェックと検食の重要性

コラム2025年12月17日妊娠中にアボカドを食べると、赤ちゃんのアレルギーは減るの?

お問い合わせ

母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。

当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。