オイルファーストは、ダイエットの新常識?管理栄養士解説

「オイルファースト」とは、最近SNSを中心に目にする言葉で、「ロカボ」を提唱した先生による新しい言葉です。「まず油から食べるとダイエットによい」「空腹時にオイルを摂ると血糖値が上がりにくい」などの情報のようです。

果たしてこれは本当に体に良いのでしょうか?

管理栄養士としての視点から、国の調査と基準値をもとに、オイルファーストの真実を解説します。

オイルファーストとは?

「オイルファースト」とは、「ロカボ」の提唱者でもある、北里大学北里研究所病院糖尿病センター長の山田 悟1)先生が提唱している方法で、食事の最初にオイル(油)を摂取する食べ方のことを指します。

この先生は「積極的に油を摂ることがダイエットの第一歩になる」としています。

雑誌Tarzanでのオイルファースト紹介WEB記事には、「唐揚げも我慢しなくてOK。マヨネーズをつけても問題なし」と書いてあります。

しかし、オイル=体によいからたくさん摂るべきという単純な話ではありません。

油は高エネルギー(高カロリー)です。

どんな油でも摂りすぎれば、体脂肪の蓄積につながる可能性もあるのです。

「油を見直す」ことは大切。でも“オイル追加”は注意?

筆者は「オイルファースト」という考えに全面的には賛成していません。

ただし、油の「質」を見直すことは、健康的な食生活に役立つと考えています。

オイルファーストとはいえませんが、油を完全に除去する必要はありません。油にも大切な役割はあります。

❌ NGな油のとり方

- 隠れた油(パンやお菓子など)に気づかずたくさん食べる

- 揚げ物や加工食品などをたくさん摂りすぎる

- 「体に良いから」とオイルを飲む

💡 上手な油のとり方

- バターなどを控え、えごま油やアマニ油やオリーブ油、大豆油などに変更する

- DHA・EPAなどを含む魚を食べる

- おにぎりやうどん、そうめんなど炭水化物だけの食事の際はツナ缶などで油を補う

体にいいからといって、本来必要以上の油を“追加”するのではなく、大切なのは、変更です

また、反対に、油が体に悪いからと、控えすぎる必要もありません。

難しいのですが「適度」に油をとることが大切です。

ではその「適度」がどのくらいなのか見ていきましょう。

日本人の脂質摂取の現状とPFCバランス

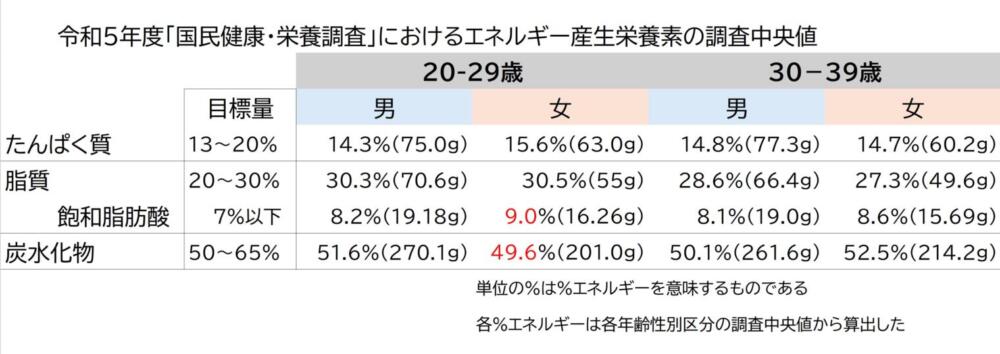

実際に日本人がどのような栄養状態なのか調べる調査「令和5年国民健康・栄養調査」では、以下のようになりました2)。

- 脂質のエネルギー比率(脂質が総エネルギーに占める割合)は 30%前後2)であり十分である

- 特に若年女性では、炭水化物を控え、飽和脂肪酸のエネルギー比率が高い傾向2)がみられた

「目標量」とは、日本人の食事摂取基準に掲載されているもので、生活習慣病予防のために目指す数字を意味しています3)が、ほぼ脂質は目標量の上限にいます。

つまり、多くの日本人にとっては、脂質は十分に足りています。むしろ若干多めの可能性もあることがわかっています。

現時点では、一般的な日本人の食事で油が足りないということは言えず、特に油を足す必要はありません。

この、たんぱく質、脂質、炭水化物の比率をPFCバランスといい、病気を予防するための栄養を語る上ではとても大切な指標です。

オイルファーストとして油を追加するのではなく、「油も含めたバランスの良い食事」を意識することが大切です。

【関連記事】マクドナルドのポテトやナゲット、バーガーのカロリー&塩分|

糖尿病学会が推奨する「脂質の摂り方」

「オイルファースト」や「ロカボ」の提唱者である、山田悟先生は糖尿病の専門医1)とのことです。

では、その日本糖尿病学会ではどのようなことを一般の方にむけてリリースしてるのでしょうか。

わかりやすくまとまっており、脂質の摂り方を学ぶには、とてもオススメです。

あくまでも糖尿病の方にむけての食事療法のものになりますが、基本は同じですので参考にされてみてください。

わかりやすくまとまっており、脂質の摂り方を学ぶには、とてもオススメです。

あくまでも糖尿病の方にむけての食事療法のものになりますが、基本は同じですので参考にされてみてください。

管理栄養士

このリーフレットでは、脂質の摂り方について、3つのポイントに絞っています。

いずれもとても良いポイントなので、ぜひ原著「健康食スタートブック」4)もご確認ください。

下記に簡単にまとめます。

1.脂質を適量に摂る

油は食品にも含まれています。

これを日本糖尿病学会では「見える脂質」と「かくれた脂質」と表現しています4)。

| 見える脂質 | 油や調味料(油、バター、マヨネーズ、ドレッシングなど) |

| かくれた脂質 | 食材に含まれる(魚・肉・乳・菓子パン・菓子など) |

とくに「かくれた脂質」は気づきにくいので、多くならないように気を付けましょう。

例えば、鶏肉なら皮をむいて使ったり、脂身ではなく赤身の多いものを選んだりすると、脂質を抑えることができます。

また、揚げたお菓子や、クリームやバターをつかったお菓子なども注意しましょう4)。

すべてをなくすのではなく、「気を付ける」ことが必要です。脂質をなくすのではなく「適量に摂る」ようにしましょう。

例えば、揚げ物だけではなく、煮物や蒸し物もとりいれましょう4)。

オイルファーストといえども、油はどれだけとってもいいということではないと私(筆者)は考えます。

山田先生のお考えとは違うかもしれませんが、見えない油には十分に注意してください。

オイルファーストといえども、油はどれだけとってもいいということではないと私(筆者)は考えます。

山田先生のお考えとは違うかもしれませんが、見えない油には十分に注意してください。

管理栄養士

2.よい脂質を摂る

脂質の種類によっては、血中LDLコレステロールをあげるものもありますし、反対に血中の中性脂肪を下げるものもあります4)。これは油の「質」が関係します。

「オイルファースト」は、ひょっとしたら、この、「質を意識する」という意味で使っているのかもしれません。

| 分類 | 種類 | おすすめ度 | 代表的な油・食品 | 特徴・ポイント |

|---|---|---|---|---|

| 飽和脂肪酸 | ー | バター、ラード、ココナッツオイル、肉の脂、乳製品 | 常温で固体。摂りすぎると血中LDLコレステロール増加につながるので、控えめに4)。 | |

| 一価不飽和脂肪酸 | n-9系 | ★★ | オリーブオイル、キャノーラ油(なたね油、ナッツ類 | 酸化しにくく、血中脂質を改善。日常使いにおすすめ。 |

| 多価不飽和脂肪酸 | n-6系(リノール酸、アラキドン酸) | ★★ | サラダ油、コーン油、大豆油、ごま油 | 必須脂肪酸。血糖上昇をゆるやかにする可能性があるとされているが、摂りすぎに注意 |

| n-3系(α-リノレン酸、EPA、DHA、) | ★★★ | えごま油、アマニ油、青魚(サバ・イワシ・サンマ) | 血中の中性脂肪を下げる働きあり。 |

飽和脂肪酸はなるべく控え、n-3系脂肪酸などの不飽和脂肪酸に置き換られるといいですね。

また、食事バランスがもっとも大切なので、炭水化物だけに偏ったような食事はやめましょう。

飽和脂肪酸はなるべく控え、n-3系脂肪酸などの不飽和脂肪酸に置き換られるといいですね。

また、食事バランスがもっとも大切なので、炭水化物だけに偏ったような食事はやめましょう。

管理栄養士

3.血中脂質に影響を与える、栄養素・食品成分

この日本糖尿病学会のリーフレットでは、いわゆる糖尿病患者さんのためのものなので、3番目として血中脂質に影響を与えるものも加えて書いてあります。

これらは一般的にも役立つものになります。

食物繊維

食物繊維はコレステロールの排泄を促進します。野菜や海藻、果物、穀類などから摂りましょう。

糖質

中性脂肪は、糖質を材料として体内で合成されます。米飯や菓子類、果物などの摂りすぎに注意しましょう。

アルコール

お酒に含まれるアルコールは体内で中性脂肪の合成をすすめます。アルコール摂取は適量にとどめましょう。

お酒を飲まない日(休肝日)を作り、肝臓を守りましょう。

近年の研究で食後の血糖上昇を抑えることが明らかに?

多量の油を食前にとると食後血糖が抑えられた動物実験

2023年の和歌山県立医科大学と北海道大学の研究では、マウス実験において、リノール酸やα-リノレン酸を摂取すると、食後の急な血糖上昇を改善する可能性を示すことが明らかになりました5)。

この研究の投与量は625 mg/kg(体重あたり)の投与量です。すなわち、体重が60㎏だとしたら、31.25 g のリノール酸となり、油としては50g以上(約500kcal)摂る計算になります。

約313 mg/kgでは効果が確認されなかったとしていますので、かなりの量に限定した場合であり、実践すると過剰エネルギーになることが考えられるので、現実的ではありません。

この実験では、いわゆる動物実験であり、今後の薬や診療の参考にはなれど、食生活として実践するステップにまでいたっていません。

多量な油を、人間が毎回食事の前に摂取することは不可能であり、エネルギー過多等が心配されます。

ヒトでの研究はエキストラバージンオリーブオイルを食前または食事中に10g

ヒトでの実験は2015年のイタリアの研究では、コーン油ではなく、エクストラバージンオリーブオイル10gを食事開始時に使用することで、健康な被験者の食後血糖値とLDLコレステロールの改善したとしているものがあります6)。

マウスでの研究とヒトでの研究は異なります。

たくさんの油や、炭水化物だけに偏ったような食事は控え、質の良い油や野菜を適宜とりましょう。

マウスでの研究とヒトでの研究は異なります。

たくさんの油や、炭水化物だけに偏ったような食事は控え、質の良い油や野菜を適宜とりましょう。

管理栄養士

まとめ:オイルファーストとは「オイルの質の見直し」のこと

私は、山田先生の書籍は読んでいないので、氏のオイルファーストの定義を理解しているわけではありません。

しかしながら、大切なことは、「日本人の食事摂取基準」や厚生労働省、または大きな学会でのリリースにあるはずですので、そこから考えていきたいものです。

大切なことは「PFCバランスを守る」「飽和脂肪酸は摂りすぎないようにする」です。

オイルファーストといって、油ならどれだけ食べてもいいということではありません。

では、「オイルファースト」が間違えているのかというとそうは思いません。

つい忙しくしていると、食事をおにぎりやうどんだけで済ましてしまうことがあるかもしれません。

そんなときには、糖質以外の食事をしっかり考えるきっかけとして、「ロカボ」や「オイルファースト」といった、キャッチ―な言葉は、わかりやすく響くでしょう。

オイルファーストを実行するには管理栄養士として以下のやり方がおすすめです。

- 「オイルファースト」として、油を先に考え、どんな油をどのようにとり入れるか意識しましょう

- 油を“追加”するのではなく、油の質を見直すようにしましょう

- エキストラバージンオリーブオイルは、食後血糖値上昇抑制効果があります

- 脂質は大切な栄養素の一つですが、割合が大切です。多すぎないようにしましょう

- 糖尿病がある場合には、食事の中でもしオイルを使っているものがあれば、食事の後のほうではなく、最初のほうに食べましょう。

しかし、体に良いからといって、油を飲むような極端な食習慣に走るのではなく、

ふだんの油を少しだけ見直してみてくださいね。

それが、健康にもダイエットにもつながります。

しかし、体に良いからといって、油を飲むような極端な食習慣に走るのではなく、

ふだんの油を少しだけ見直してみてくださいね。

それが、健康にもダイエットにもつながります。

管理栄養士

このコラムは、一般の方にむけたものとなります。病気がある場合は医師の指示に従うようにお願いいたします。

よくある質問(Q&A)

-

一部の研究では血糖上昇をゆるやかにする可能性もあります5)6)。これは糖尿病の治療で注目されています。しかし、一般的に治療として使われる段階ではなく、まずは、食事全体のバランスのほうが重要です。

-

はい。サラダを味を付けずに食べるのは困難なため、ドレッシングなどの味付けが必要です。その上で油の質として、エキストラバージンオリーブオイルと酢と調味料などをあわせたもの(ドレッシング)をかけたりすると、油の質を選ぶことができるのでオススメです。ただし、かけすぎには注意が必要です。

-

いいえ。油も大切な栄養素の一つです。しかし、1gで9kcalと、他よりも多いエネルギーのため、追加でとると総エネルギー量があがることが懸念でされます3)。日本人の多くの方は脂質は足りている状態ですので、量を足すのではなく、質を見直してみましょう。

-

たしかに、オイルの中でも、エキストラバージンオリーブオイルは、食後の急な血糖上昇を改善する可能性を示すことがわかっています。これらのオイルを少し食前に摂ることは有効ですが、オイルも摂りすぎれば肥満に繋がります。また、たしかにベジファーストは、科学的根拠に乏しいとされていますが、野菜をしっかりたべることはとても良いことなので、どちらか一方に絞らず、炭水化物だけにかたよるような食事は避けましょう。

参考文献

- 株式会社FIRST AGENT.タレント一覧>ドクター>山田悟 (URL)(2025年8月13日 閲覧)

- 厚生労働省.令和5年国民健康・栄養調査 (URL)(2025年8月13日 閲覧)

- 厚生労働省.日本人の食事摂取基準(2025年版) (URL)(2025年8月13日 閲覧)

- 日本糖尿病学会.健康食スタートブック (URL)(2025年8月13日 閲覧)

- Yamamoto Yuta ,et.al. Oral administration of linoleic acid immediately before glucose load ameliorates postprandial hyperglycemia. Front Pharmacol. 2023年7月;: (URL)(2025年8月13日 閲覧)

- Violi, F., Loffredo, L., Pignatelli, P. et al. . Extra virgin olive oil use is associated with improved post-prandial blood glucose and LDL cholesterol in healthy subjects. Nutr & Diabetes. 2015年6月;5:e172 (URL)(2025年8月13日 閲覧)

著者のプロフィール

-

一般社団法人 母子栄養協会 代表理事

女子栄養大学 生涯学習講師

NHK「すくすく子育て」他 出演

女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている

記事

- カテゴリー

- コラム

お問い合わせ

母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。

当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。