白砂糖(上白糖)は危険?てんさい糖・きび糖との違いとリスク

白砂糖は、危険なので、茶色い砂糖のほうが良いなどと噂で聞くことはありませんか?

結論からいうと、上白糖(白砂糖)でもてんさい糖やきび糖でも、リスクは一緒です。食べすぎは良いとはいえません。いずれも適度にすることが大切です。どちらも摂りすぎたら害があります。

しかしながらリスクは変わらないので、どちらでもかまいません。

料理にあわせておいしく食べられる方を選べるといいですね。

では、なぜSNSなどで茶色い砂糖がいいなどと言われるのでしょうか。

実際に保護者の方から寄せられた質問をもとに管理栄養士が解説します。

砂糖の種類

砂糖には、さまざまな種類があります。主な種類には以下のものがあります。

白砂糖(上白糖)

上白糖とは、白砂糖と同じものを指します。日本独自の砂糖で、ほどよく水分を含みしっとりとしています。何にでもよくあうのが特徴です1)。

白砂糖は、原料のてんさい(ビート)や、さとうきびから不純物を除去して作られています2)。

| 糖度 | 97%以上 |

|---|---|

| 粒の大きさ | 0.2〜0.3mm位 |

管理栄養士

グラニュー糖(白砂糖)

世界ではこちらが一般的です。これも精製された白砂糖ですが、上白糖より結晶が大きく、サラサラとしています。クセのないあっさりとした甘さが特徴です。お菓子などによく使われます。コーヒーや紅茶などの飲み物にも使われます。

| 糖度 | 99.9%以上 |

|---|---|

| 粒の大きさ | 0.5mm位 |

ざらめ

ざらめと呼ばれるものは、いわゆる粒が大きいものをさします。白ザラ糖と中ザラ糖がありますが、おもにざらめといえば、中ザラ糖をさします。

黄褐色で高純度の大粒の結晶です。

三温糖と同じようにカラメル(砂糖を煮詰めたもの)で色をつけていることがあります。

| 糖度 | 99.5%以上 |

|---|---|

| 粒の大きさ | 2.2~2.5mm位 |

三温糖

三温糖は、さとうきびやてんさい糖を原料として煮詰めて色をつけた砂糖で、日本独自の砂糖です3)。

煮物などに使うと、煮詰めた砂糖の独特な風味がコクとなって出るのが特徴ですね。

カラメル色素が入っているものもありますが、カラメル色素とは、そもそも砂糖を焦がして作ったものになります3)ので、心配は不要です。

| 糖度 | 95%以上 |

|---|---|

| 粒の大きさ | 0.2〜0.3mm位 |

粉砂糖

グラニュー糖をさらに細かくしたもの。コーンスターチを混ぜてあるものもあります。お菓子の仕上げなどに細かい雪化粧のように使ったりします。

てんさい糖

てんさいの汁を絞り、ろ過して、煮詰めたあと、煮詰めたあと、結晶と糖蜜に分けます。

乾燥させた結晶は上白糖・グラニュー糖になり、糖蜜は「てんさい糖」になります。

茶色い色は、蜜を含んだまま高温で乾燥させたカラメル色を呈しています。

黒砂糖

さとうきびのしぼった汁を煮詰めて作ったものです。風味豊かで色が濃いのが特徴です1)。

管理栄養士

砂糖の原料

砂糖の原料には、おもに、てんさいと、さとうきびがあります。

てんさい(甜菜)

てんさいは、おもに北海道でとれる野菜です。

見た目が大根やかぶに似ています。

この、てんさい(甜菜)から作ったものを「てんさい糖」と呼びます。

さとうきび

さとうきびは、おもに沖縄や鹿児島でとれます。

強風などにも強い植物といわれています。

さとうきびから作ったものを「甘しゃ糖」といいます。

北では甜菜(てんさい)、南ではさとうきび が育てられているのですね。

ちなみに、私たちが砂糖やでんぷんが安定的に食べられるのは「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」で守られているためです。

北では甜菜(てんさい)、南ではさとうきび が育てられているのですね。

ちなみに、私たちが砂糖やでんぷんが安定的に食べられるのは「砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律」で守られているためです。

管理栄養士

他の砂糖の原料

さとうきびやてんさいの他にも、ヤシからつくった「ヤシ糖」、砂糖カエデからつくった「カエデ糖(メープルシュガー)」などがあります4)。

砂糖はすべて自然食品

てんさいも、さとうきびも、緑の葉の表面で光合成を行います。そうして凝縮された甘さを、さとうきびは茎、てん菜は根にたっぷり蓄えます4)。

その自然の甘さを取り出して、結晶にしたのが、砂糖です4)。

管理栄養士

きび糖やてんさい糖のミネラル量

白砂糖には、ミネラルはほとんど含まれませんが、てんさい糖やきび糖にはミネラルがあります。

ミネラルが摂れるのは嬉しい、ミネラルがない白砂糖はダメと思いがちですよね。

ではどのくらいのミネラル量なのでしょうか

きび糖のミネラル量:小さじ1あたり

きび糖は、日本食品成分表には記載がありませんが、三温糖や黒糖で変わりに考えてみましょう。

三温糖に含まれるミネラル量は、

鉄:0.003㎎

カルシウム:0.18㎎

です5)。

黒糖に含まれるミネラル量は、

鉄:0.141㎎

カルシウム:7.2㎎

です5)。

きび糖は、黒糖よりも精製されているので、これよりも少ないといえます。

てんさい糖のミネラル量:小さじ1あたり

小さじ1(3g)に含まれる、

てんさい糖のミネラル量は、

鉄:0.003㎎

カルシウム:0㎎

です5)。

ミネラルが多い砂糖のメリット

きび糖や、てんさい糖には、上記のとおり、たしかにミネラルが含まれます。上白糖はほぼゼロなので、少しプラスのように思えます。

ですが、例えば、牛肉だと1gで鉄は0.025㎎とれますので、ほんの少しでもお肉やお魚、豆腐などを食べていただくほうがいいといえますね

ですが、例えば、牛肉だと1gで鉄は0.025㎎とれますので、ほんの少しでもお肉やお魚、豆腐などを食べていただくほうがいいといえますね

管理栄養士

きび糖やてんさい糖を鉄が摂れるからと摂取しても、小さじ1食べても、お肉たった0.2g分にも至りません。

砂糖を選ぶときは、栄養を期待するのではなく、美味しさや好みで選び、

栄養はお肉や魚、豆腐などから選ぶようにできるといいでしょう。

白砂糖の健康リスクは他の砂糖と同じ

白砂糖だけではなく、砂糖そのものの摂取過多は、糖尿病や肥満リスクを高める可能性があります。

これは、白砂糖だけではなく、他の砂糖でも同じです。

健康のための砂糖の量

砂糖の量は、料理をおいしく食べる程度であれば、

病気をしていない人や肥満でなければそれほど気にする必要はありません。

但、甘い煮物があれば、甘すぎないように注意するなどの意識は必要でしょうし、

甘さのかげに含まれてわかりにくい塩分などにも気を付ける必要はあるでしょう。

しかし、それよりも考えたいのがお菓子や嗜好飲料などの「嗜好品」の考え方です。

砂糖などを無意識にたくさんとってしまいがちなのが「お菓子」や「嗜好飲料」などの嗜好品です。

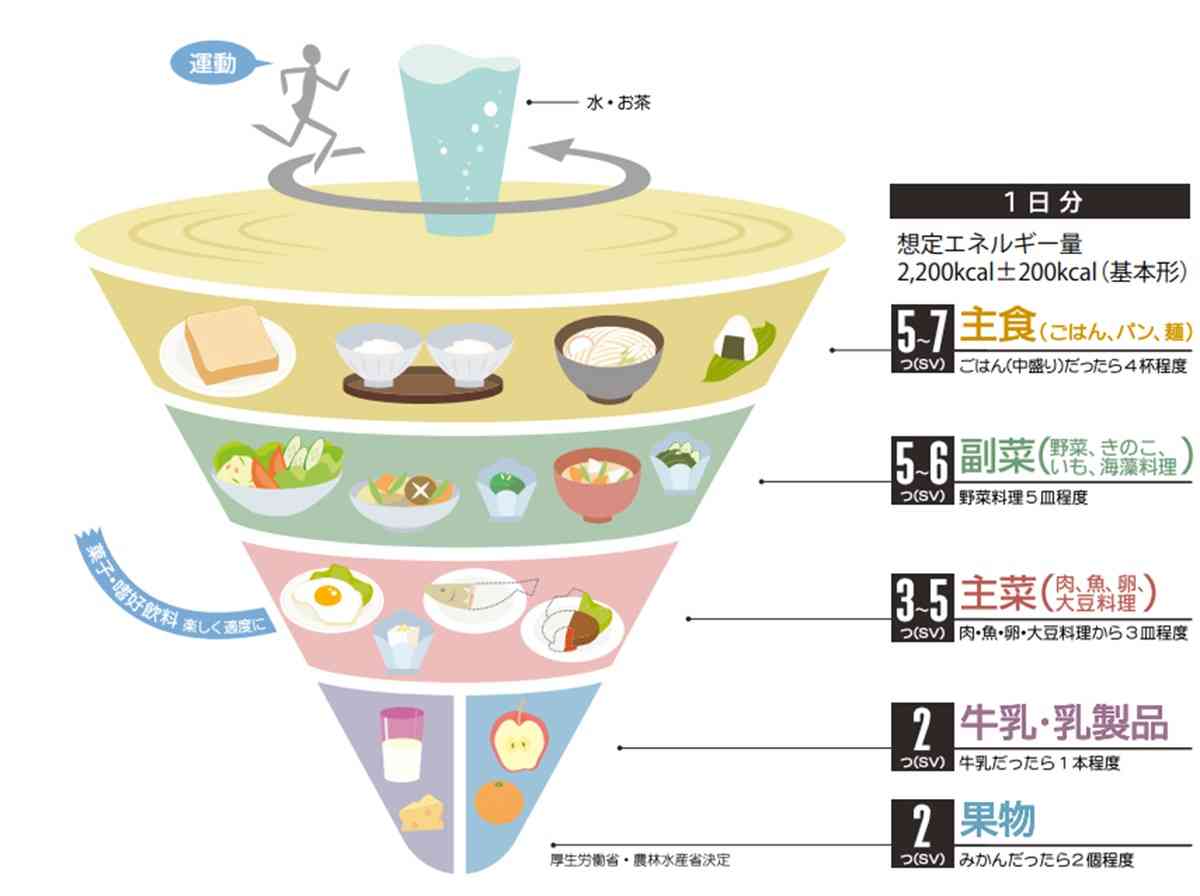

食事バランスガイドで位置づけられる「嗜好品」

お菓子などは食べすぎに気を付け、嗜好品は、大人でも200Kcal以内におさめられるようにすることが、

食事バランスガイドで言われています。

食事バランスガイドでは、基本的な、ごはんや主菜・副菜のバランスに加えて、

コマの紐としてお菓子などの嗜好品は200Kcal以内とされているのはそのためです。

また、コーヒーや紅茶などの砂糖の量や、ペットボトル飲料の糖の量にもかなりの注意が必要です。

また、コーヒーや紅茶などの砂糖の量や、ペットボトル飲料の糖の量にもかなりの注意が必要です。

管理栄養士

WHOからみる砂糖の適正量

世界保健機関(WHO)では、ガイドライン「成人及び児童の糖類摂取量」の中で、成人及び児童の1日当たり遊離糖類摂取量を、エネルギー総摂取量の10%未満に減らすように6)と、勧めています。

ここでいう、 遊離糖類とは、単糖類(ブドウ糖・果糖等)及び二糖類(しょ糖:いわゆる砂糖等)のことです6)。

これには、はちみつや果汁なども含みますが、果物や野菜などに含まれる糖は含まれません6)。

たしかに、この遊離糖類摂取量をエネルギー総摂取量の10%未満に抑えるなら、

過体重・肥満・う歯(虫歯)のリスクを減らせるといわれています。

例えば、6歳男児の推定エネルギー必要量1550Kcal7)とすると、155Kcal未満となります。

簡単に計算すると、砂糖は4Kcalともいえますので、

1日に38gほどは摂ってもいいのかと思うかもしれませんね。

しかしながら、例えばこれは、パンやケチャップ、ジャム、加糖ヨーグルトなどいろいろなものに砂糖は含まれているので、

これを上限として食べてしまってはいけません。

やはり食事をしっかり摂り、なるべく菓子類は控えられるといいでしょう。

特に、冷たい飲み物などはついたくさん飲んでしまうので注意が必要ですし、

甘さが強いもの(グミや飴、チョコレート等)はなるべく控えるようにしましょう。

砂糖以外の食べ物も、う歯の原因になります。砂糖だけを控えて安心ということはありません。

しっかり歯磨きをお忘れなく。

砂糖以外の食べ物も、う歯の原因になります。砂糖だけを控えて安心ということはありません。

しっかり歯磨きをお忘れなく。

管理栄養士

まとめ:白砂糖のみならず、菓子や嗜好品の食べすぎに気を付けて

-

白砂糖はダメですよね?それよりもきび糖やてんさい糖がいいですよね?

白砂糖はダメですよね?それよりもきび糖やてんさい糖がいいですよね?

健康を守るためには、適量の白砂糖のみならず、

すべての砂糖摂取の量は心がけることが大切です。

種類ではなく「量」です。

砂糖摂取が気になったら、気を付けるべきはお菓子や嗜好品(飲み物など)です。

すべての砂糖を減らすのではなく、適度に摂取をして煮物などを使っておいしく肉や野菜を摂取していくことが求められますので

料理では適度に好きな砂糖の種類を使って調味していきましょう。

お菓子や嗜好品は控えたいものですが、

ほどよくおやつとして栄養補給をすることは、

エネルギー補給として時に有用であることも覚えておくといいですね。

このように、バランスを保ちながら砂糖を適量摂取することが大切です。

あくまでも基本的な食事バランスを整えた上で、好きな味つけだったり、好きなお砂糖の種類をみつけたら

是非、お砂糖の味を楽しんでみくださいね。

砂糖は量が問題。種類は好み

残念ながら、健康は短期間に短絡的な考えで解決するものではありません。

白砂糖をきび糖やてんさい糖に変えたからといって健康的になるのではなく、

・砂糖を多くとることは問題である

・ミネラルを摂らないことは問題である

といえます。

参考文献

- 日新製糖. SugerLabo「お砂糖の種類」 (URL)(2025年5月16日 閲覧)

- 東京都保健医療局,.白い砂糖は、化学薬品で漂白しているのですか?【食品安全FAQ】 (URL)(2025年5月16日 閲覧)

- DM三井製糖.三温糖 (URL)(2025年5月16日 閲覧)

- 独立行政法人農畜産業振興機構.砂糖は安心な自然食品~お砂糖Q&A~ (URL)(2025年5月16日 閲覧)

- 文部科学省.日本食品標準成分表2020年版(八訂) (URL)(2025年5月16日 閲覧)

- WHO.Sugars intake for adults and children (URL)(2025年5月16日 閲覧)

- 厚生労働省.日本人の食事摂取基準(2020 年版) (URL)(2025年5月16日 閲覧)

著者のプロフィール

-

一般社団法人 母子栄養協会 代表理事

女子栄養大学 生涯学習講師

NHK「すくすく子育て」他 出演

女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている

記事

- 2025年5月14日コラム果物の1日摂取目安量は200g。その理由と摂取不足問題の改善策

- 2025年4月18日コラム卵焼き器でレトルト食品を温めるのは要注意!理由と解説

- 2025年4月17日コラム離乳食のツナ缶:種類はノンオイル(水煮)?いつからOK?

- 2025年4月1日コラム賞味期限と消費期限の違いの解説と歴史的経緯

お問い合わせ

母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。

当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。