保育園の食中毒事例に学ぶ「ヒスタミン中毒」

ヒスタミン中毒の集団事例は、時折おこります。2020年11月、東京の保育園における給食で、きつねうどんを食べた1歳から6歳の園児28人に発疹がでたというニュースがありました。

東京都が調査をした結果、ヒスタミンによる食中毒ではないかということが考えられるとのことです。

これをきっかけにヒスタミンについて学べんでみましょう。

ヒスタミン中毒の事例

2023年6月追記:2023年6月、奈良県奈良市立の4つの保育園とこども園で、

給食を食べた園児らの口のまわりや背中、顔や腹部に、相次いで発疹の症状が出ました。

原因は「焼きサバ」であるとみられています。

2024年10月追記:2024年10月佐賀市のこども園「サバのカレー竜田揚げ」で園児ら10人がヒスタミン食中毒となりました。

2024年11月追記:2024年11月大阪市立小学校「なまりぶしのしょうが煮」で児童ら39人がヒスタミン食中毒となりました。

今回寄せられた質問をメインに回答しながら、解説していきましょう。

ヒスタミン中毒とは

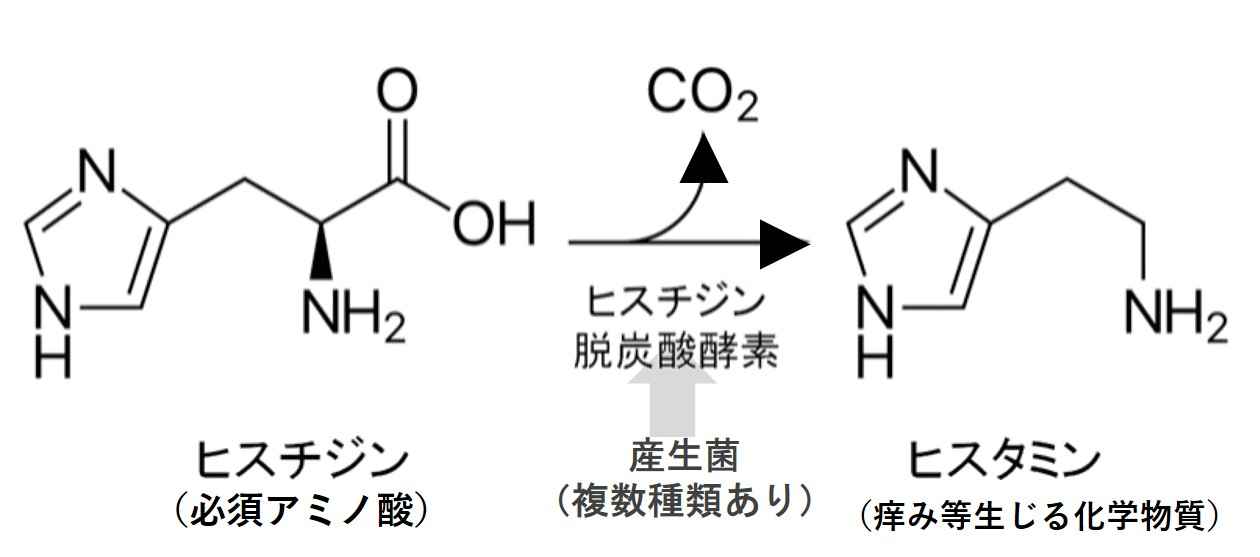

ヒスタミンとは、必須アミノ酸であるヒスチジンに、細菌の酵素(脱炭酸酵素)が作用することで産生されるものです。

この、「ヒスタミン」を摂取することによっておこりる状態を「ヒスタミン中毒」といいます。

ヒスタミンは熱に安定であり、また調理加工工程で除去できません。

すなわち、一度生成されると食中毒を防ぐことはできません。

関連記事:お刺身はいつから、何歳から食べられる?

食中毒の予防法:魚の鮮度管理

ヒスタミン食中毒と分類されている症例は、過去の報告事例をみると、

ヒスチジンを持つ赤身魚で多くみられています。

サバ、イワシ、アジ、サンマ、ブリ、サワラ、マグロ、カツオ、シイラ、カジキなどの赤身魚では

筋肉中にヒスチジンを多く含みますのでヒスタミンも多く生成されます。*)

鮮魚だけではなく、丸干しなどの加工品でもみられます1)

産生菌は、魚の体表やエラなどに含まれます。

ヒスチジンと産生菌が一緒になる時間や菌が増えるほど、ヒスタミンを多く作ります。

ヒスタミン中毒の予防策は、鮮度管理です。

ヒスチジンを多くもつ赤身魚を食べるときには、低温で管理されたものを選び、早めに食べましょう。

ヒスタミン中毒予防の原則

- 冷蔵でも、長期間の保存でヒスタミンの量が増えることがあるので、早く食べましょう

- 魚を生のまま保存する場合は、すみやかに冷蔵、冷凍しましょう。

- 赤身魚の干物など加工品も、低温保存しましょう

- 調理時に加熱しても分解されないので、冷蔵だとしても早く食べましょう

- ヒスタミンが高濃度に蓄積されている食品を口に入れたときに唇や舌先に

通常と異なる刺激を感じた場合は処分しましょう

給食ではしっかり適温で管理されているため、事故はおきませんが、家庭ではとにかく、鮮度管理を。

ヒスチジンは匂いや見た目からはわからないので、納品時に確認ができません。

食品加工に従事されている方は、是非加工品であっても魚の時点での鮮度管理をお願いします。

給食ではしっかり適温で管理されているため、事故はおきませんが、家庭ではとにかく、鮮度管理を。

ヒスチジンは匂いや見た目からはわからないので、納品時に確認ができません。

食品加工に従事されている方は、是非加工品であっても魚の時点での鮮度管理をお願いします。

管理栄養士

ヒスタミン中毒の症状は?

かゆみがおもな症状になるため、ヒスタミン中毒は、重篤になることはほとんどありません。

口のまわりなどが赤くなったり、蕁麻疹、頭痛などが主な症状で、その多くは数時間以内におさまります

食品安全委員会ファクトシート2)では下記のように解説されています。

通常、食後数分~30分位で、顔面、特に口の周りや耳たぶが紅潮し、頭痛、じんま疹、発熱などの症状を呈する。重症になることは少なく、たいてい6~10時間で回復する。また、抗ヒスタミン剤の投与により速やかに全治する。

食品安全委員会 ファクトシート「ヒスタミン」より2)

-

ヒスタミン中毒では どのような症状が出る?

ヒスタミン中毒では どのような症状が出る?

食べた後30分ほどで発疹がでて数時間ほどすると発疹は治まることが多いでしょう。

-

加熱したら、ヒスタミンを予防できますか?

加熱したら、ヒスタミンを予防できますか?

ヒスタミンは、加熱では予防できません。ヒスタミンが一度作られてしまうと、加熱によって減ったり変性したりすることはありません。

ヒスタミンの量

今回の食中毒のヒスタミン量

2020年の今回の報道では、ヒスタミンが下記の通り検出されたそうです

- うどん 8mg/100g

- 油揚げ 20mg/100g検出、

- だしパック 5㎎未満/100g検出

であったとされています。

だしパックは5㎎ということでした。

規定10分を45分煮たから増えたといわれています。

しかし、理由はわかりません。

味をしっかり出すためによく煮たため、

だしパックに残らず、水にすべて溶け出たのかもしれません。

ヒスタミン中毒の症状がでる量

ヒスタミン中毒の量は、下記のように量に依存して症状が出やすくなります。

<症状がでるヒスタミン量>4)

| 0~5 mg/100 g | 安全域である |

| 5 ~ 10 mg/100 g: | 感受性が高いグループでは食中毒を生じる可能性がある |

| 10 ~ 100 mg/100g | 食中毒を生じる可能性があり、軽度~中程度の症状を呈す |

| 100 mg~/100g | 食中毒を生じる可能性が高く、重篤な症状を呈す |

ヒスタミン食中毒は、アレルギー体質とは関係なく、誰でも発症する可能性があります。

量が多そうなもの(=鮮度の悪い青魚など)は食べないようにしたり、

感受性が高くなる(=疲れている等体力がない時)には避けるといいかもしれません。

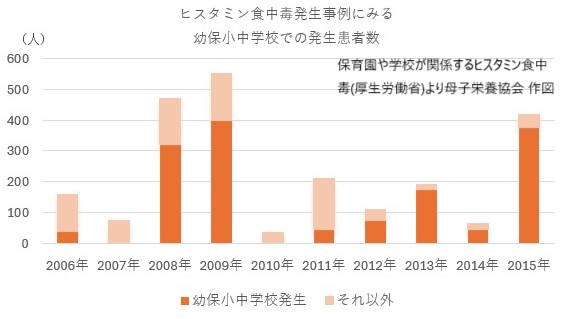

ヒスタミン食中毒の過去事例

国内では、保育園や学校が関係する大規模な食中毒や、

ヒスタミンが高濃度で検出されたとして魚の缶詰等の大規模な回収事例が発生しています。

家庭における発生もありますが、

保育園や学校が関係する給食施設を原因とする大規模な食中毒が発生しています。

ヒスタミン中毒は、症状が比較的軽く、短時間で治ってしまう場合が多いことから、

家庭内で発生した場合などは、届け出がなされない場合も多いのではないかと思います。

平成18-27年の保育園や学校などで発生した状況はグラフの通りです。

全年齢の患者数、事件数の年次推移は下グラフになります。

特に近年増えているということはありません。

だしパックやかつお節でもヒスタミンはあるのか

ヒスタミンを作るもとになる、ヒスチジンは生の魚でおこることが多いです。

しかしながら、加工品でもあります。

かつお節なども加工前の原料管理などによっては、でることがあります。

ヒスタミン量は、輸出のためには、計ることがあります。

しかし、国内で販売するにあたっては、ヒスタミンの量の規格はありません。

よって、可能性としては「加工品のヒスタミン中毒はある」といえます。

しかし、輸入された冷凍魚などを使って加工品を作る場合、ヒスタミン検査を行ったり、

ヒスタミンをおびた原料をつかわないように注意をはらっていることと思います。

乳幼児はヒスチジンを避けるべき!?

ここまで書くと、かつお節やだしパックなどを避けた方がいいと思っていましませんか?

実は、このヒスチジンは、悪いものではないどころか、必須アミノ酸という、からだを形成する上でとても必要なものです。

管理栄養士

| 必須アミノ酸 | 非必須アミノ酸 |

|---|---|

| ヒスチジン ロイシン バリン トリプトファン リジン スレオニン フェニルアラニン メチオニンイ ソロイシン | アルギニン(小児では必須) アラニン アスパラギン、アスパラギン酸 グルタミン、グルタミン酸 グリシン プロリン セリン システイン |

ヒスチジンは、乳幼児期には特にとりたい必須アミノ酸です。

必須アミノ酸は、からだの中のたんぱく質となります。

どれか1つでも足りないと、十分にたんぱく質を作り出すことができません。

しっかりヒスチジンも摂っていきましょう

管理栄養士

今回、問題となったヒスタミンは、摂りたい栄養でもある「ヒスチジン」が変化していったものです。この摂りたい栄養はしっかりとっていきたいので、不要に避ける必要はないといえます。

ヒスタミンを含む食材

ヒスタミン中毒を起こすような事例は、赤身魚など動物性食品がほとんどです。

理由は、前述のとおり赤身魚のヒスチジンが変化するためです。

しかしながら、ヒスタミンは、

トマト、とうもろこし、ナスなどには天然で含まれています。

かといって、これらの野菜を控える必要はありません。

痒みなどがあれば抗ヒスタミン薬などで抑えることもできますので、医師に相談しましょう。

症状がでにくくするには

疲れていたりするとこのような刺激を受けやすくなりますので、

しっかり睡眠をとり体調を整えることも大切です。

参考文献

- 新井輝義. 卸売市場で流通する鮮魚魚介類加工品及び浸け水のヒスタミン生成菌汚染状況. 東京都健康安全研究センター研究年報. 2007年5月;58,(別刷): (URL)

- 食品安全委員会.ヒスタミン (URL)(2025年5月25日 閲覧)

- 奥積昌世. 海産魚における低温性ヒスタミン生成菌について. 日本食品低温保蔵学会誌. ;19(1):30-40

- 登田美桜. 国内外におけるヒスタミン食中毒. Bull.Natl.Inst.Health Sci.. ;127:31-38

- 厚生労働省.保育園や学校が関係するヒスタミン食中毒 (URL)(2025年5月25日 閲覧)

*) 社団法人 大日本水産会「ヒスタミン食中毒防止マニュアル」

ニュース:食中毒の発生について墨田区内の保育園で提供された給食で発生した食中毒,東京都

著者のプロフィール

-

一般社団法人 母子栄養協会 代表理事

女子栄養大学 生涯学習講師

NHK「すくすく子育て」他 出演

女子栄養大学 卒(小児栄養学研究室)。企業にて離乳食の開発を行ったのち独立、管理栄養士として多くの離乳食相談を聞き、母親に寄り添った講演会を開いている

記事

- 2025年5月23日コラム食中毒の潜伏期間と症状を徹底解説|食品別の特徴と対策

- 2025年5月19日コラムヤギミルクを赤ちゃんにあげないで!母乳の代わりになりません

- 2025年5月17日コラム米粉は生米。離乳食のおかゆ向けではありません 管理栄養士解説

- 2025年5月14日コラム果物の1日摂取目安量は200g。その理由と摂取不足問題の改善策

お問い合わせ

母子栄養協会のWebサイトをご覧いただきありがとうございます。

当協会の事業内容や資格講座についてのお問い合わせは下記のフォームより承ります。